こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は上生菓子『香魚』をご紹介します。

上生菓子とは、日本の伝統的な和菓子の一種で、特に茶道や季節の行事で用いられる主菓子です。

上生菓子では季節の花や生き物、風景などから季節を感じられる言葉を具現化して表現したものまで色んな種類の材質(お菓子の種類)で表現します。

その種類一つにとっても様々な表現方法があり、職人の技術がお菓子として見られるのも特徴です。

今回の『香魚』は練切(ねりきり)製です。

練切とは、あんこに餅や芋などのつなぎを加えて、のびやすく作業性のあるあんこで、繊細でデザイン性のあるお菓子が作れることが特徴です。

白餡に餅や芋を加えるとより白くあがり、着色をして様々な色を表現できることも特徴です。

『香魚』

アユの別名になります。

アユは独特なよい香りがするので香魚とも呼ばれています。

梅雨のイメージが強い6月7月ですが、川に目をやるときらりと鮎が光っていたり。

晴れた日には川を眺めながら、心を穏やかに。そしてその川から取れる美味しい鮎を食べたいですね。

〇鮎(アユ)とは?

鮎(アユ)は、日本各地の河川に生息する淡水魚で、「清流の女王」とも呼ばれます。

香り高く美味なことから、古くから食用としても人気があります。

漢字では「年魚」「香魚」とも書きます。

川魚のイメージは鮎が一番強いかもしれないですよね。それほど日本人になじみの魚なのかもしれませんね。

〇アユの基本情報

学名 Plecoglossus altivelis

分類 スズキ目 アユ科 体長 通常15~25cm、最大30cmほど

生息地 日本全国の河川・一部湖沼・沿岸海域

食性 主に藻類(珪藻)、まれに水生昆虫

寿命 ほとんどが1年(年魚)

スズキ目だったんですね。海にもいく魚だから繋がりがあるのかな。

〇アユの特徴

年魚(ねんぎょ):多くのアユは1年で生涯を終えます。秋に産卵し、翌年の夏には死ぬという一生を送ります。

香魚(こうぎょ):アユの体からは独特のスイカのような香りがすることから「香魚」と呼ばれます。

縄張り意識が強い:アユは流れのある川の石についた藻を食べ、その藻場を独占するために縄張りを作って他のアユを追い払います。

「年魚」ともいうのですね。

〇アユの一生(ライフサイクル)

1. 秋(10~11月):川の下流や河口付近で産卵

2. 孵化:卵からかえった稚魚は海へ流され、海で冬を越す

3. 春(3~5月):沿岸から川を遡上し、上流へ向かう

4. 夏(6~8月):成長し縄張りを持つように(この時期が釣りシーズン)

5. 秋(9~11月):産卵して一生を終える(親アユは死ぬ)

このように、川と海を行き来する回遊魚であることがアユの大きな特徴です。

アユの文化

アユの料理

• 塩焼き:最も一般的で、鮎本来の香りが引き立つ。

• 背ごし(せごし):生のまま骨ごと薄く切って酢味噌などで食べる。

• 甘露煮、干物、天ぷらなどにもされる。

私の地元の近くもきれいで大きな川が流れていてアユの名産地です。

何度も美味しい鮎を食べてきたのでアユ料理を聞くとうずうずしてきますね。

〇アユと環境・保護

アユは水がきれいな川にしか生息できないため、環境指標としても使われます。

河川改修やダム、水質汚染によって天然アユが減少した地域では、人工ふ化・放流事業が行われています。

また、近年では「海を経由しないアユ」(陸封型アユ)も存在し、湖(琵琶湖など)で一生を過ごす「湖産アユ」も知られています。

〇雑学・豆知識

アユは骨が柔らかくて丸ごと食べられる珍しい魚

「若鮎」という言葉は、初夏の風物詩や和菓子の名前にもなっている

奈良時代から宮中に献上されていた高級魚

中国や朝鮮半島にも分布するが、日本のアユは特に味がよいとされる

香りもよくみんなから好まれるアユ。これからも美味しいアユが食べられるように環境も気を付けていきたいですね。

実際のアユを写真でみてみましょう。

では、そんなアユを練切で作っていきましょう。菓名は『香魚』でいきます。

まずは練切を水色に着色していきます。

青い色合いは人間にとって減食の色になります。色合いが強いと食べたく感じられなくなるので、濃くなりすぎないように気を付けていきます。

差し色に緑色(若草色)を使います。

上記のアユの知識の中でアユは川底の苔を食べる魚と書いてあります。

今回のこの緑色(若草色)はこの苔をイメージして付けます。

また、差し色を入れることによって、青一色の練切が少し和らぐ意味合いもあってつけます。

中のあんこ(中餡)は黒餡を使用します。ヘラを入れることはないので暗い色合いのあんこでも大丈夫です。

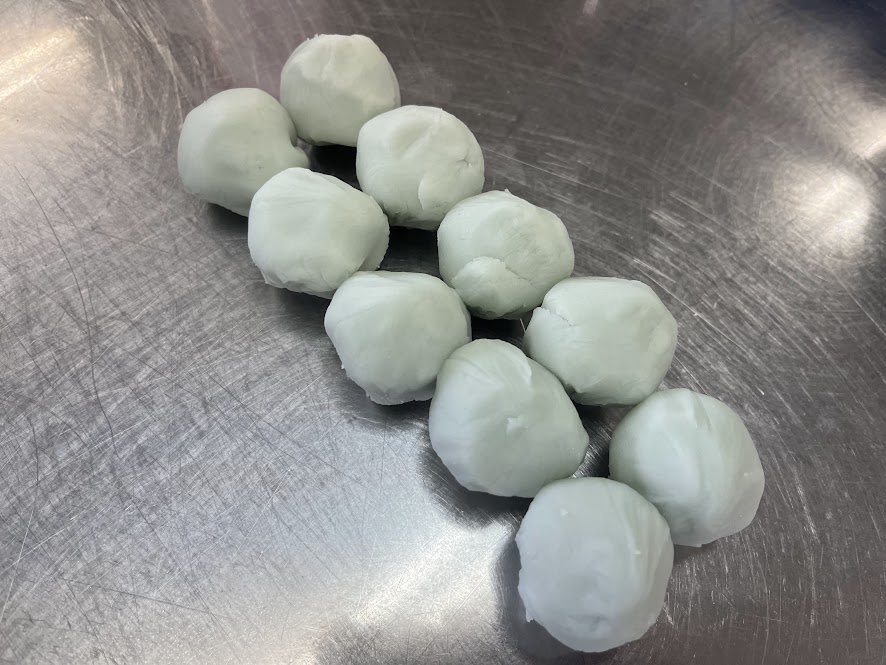

まずは水色の練切を丸めて少しつぶして、

ここに緑色(若草色)を乗せてぼかします。

中あんの黒あんを包餡(あんこを包むこと)します。

きれいに緑色(若草色)が表面にぼけた状態で仕上がってきました。

次に形を成形しますが、今回は俵型に成形します。

両方の手のひらを使ってコロコロ転がして成形します。あまり触り過ぎないことがポイントです。

今回の『香魚』は絞り仕上げにします。ですので、絞り布巾を使っていきます。

しっかり濡らした絞り布巾をかたく絞って使います。

絞り布巾の真ん中に俵型に成形した練切をおきます。

仕上がりがすべて揃うように、布巾に置く場所や絞り目を入れる場所を気にしながら統一していきます。

今回は緑色(若草色)の場所を左下に配置します。

布巾をこのようにまとめます。

布巾のしわがあるとそこが絞り目になりますので、意図的にしわができるようにしていきます。

この絞り目で川の流れを表現していきます。

絞り目をつまんでギューッと絞ります。

しっかり跡がつくように意識していきます。

このように絞りの跡ができました。

これで大きな形は完成しました。

焼き印でアユの形をつけていきましょう。

これがアユの焼き印です。今は逆にみえています。

本来はバーナーであぶって熱をもたせて焼き跡をつけることで表現しますが、練切などの柔らかい生地のものは熱をもたせなくても跡をつけることができます。

その場合は汚れが付きやすいので、焼き印が壊れないように気を付けながらしっかり洗って汚れを取りましょう。

アユの跡をつけます。苔を食べているかのように緑色(若草色)に向かって下に向けてうちます。

完成です。

絞りでの跡のつけ方としては、親指と人差し指でギューッとやるときに指が下に潜り込むようにしてつけます。

裏から見るとこのような形になります。

いかがでしょうか?

今回は練切で『香魚』を作りました。

生き物をお菓子で表現する時には特に動きをつけるように気をつけています。

今回のアユ自体は焼き印でしたので絞り布巾で練切に動きをつけることにしました。

アユも羊羹でかたどったりすることもあるのでまた別のデザインでも作りたいですね。

ぜひお抹茶や煎茶と一緒に季節を感じながら、ホッと一息。どうぞ召し上がってください。

そんな私の作るお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。