こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は6月の代表のお菓子、『水無月(みなづき)』について。

和菓子の『水無月』みなさんご存じでしょうか?

まずは『水無月』とはどういったものなのか、歴史も含めて詳しく知っていきましょう。

『水無月』

『水無月』は、6月30日(夏越の祓)に食べる伝統的な和菓子です。

〇特徴

下層:外郎(ういろう)生地(白色でモチモチ)

上層:小豆(甘く煮たもの)

形状:三角形(氷を表す)

〇夏越の祓(なごしのはらえ)との関係

毎年6月30日、神社で「夏越の祓」が行われ、半年分の厄や穢れを落とす行事。

この日、「水無月」を食べて無病息災を願う風習が広まる。

〇食材の意味

三角形・・・古代に貴重だった「氷」を象徴する(暑気払い)

小豆・・・魔除け・厄除けの力があると信じられている

上記のような特徴や歴史的な意味があるようですね。

6月30日の夏越の祓(なごしのはらえ)の行事に合わせたお菓子ですが、近年は5月末や6月に入ってから『水無月』を売られるお店が増えてきたような気がします。

また、『水無月は京都発祥のお菓子で以前は京都でしか見られないお菓子でした。今は全国的に広がっています。昔にちらっと聞いた話では、京都でしか作ってはいけなかったり、買うことのできなかったお菓子だったこともあるそうな。(私の聞き間違いならすいません。)

ではそんな『水無月』はこのような形になります。

外郎(ういろう)生地を使っているので、つるつるっとした見た目で夏にぴったり!いう感じもしますが、餅のような食感なので食べ応えもあります。

外郎(ういろう)と小豆の甘さは和菓子らしい上品な甘さで、歴史的な側面のあるお菓子ですが、とっても美味しいという素晴らしい特徴もあります。

下の白い外郎(ういろう)は色々な味を加えることができます。

抹茶や黒糖などの味の変化があり、それに合わせて色も変化します。

また、上に乗っている小豆もマンゴーやブルーベリーなどのフルーツに変えて、見た目もさわやかでフルーツの甘さや果汁を感じられる『水無月』にアレンジすることも可能です。

では、『水無月』を作っていきましょう。

『水無月』を作るためには準備から行います。

『水無月』の外郎(ういろう)生地は蒸気で蒸しあげて作りますが、水分が多く流動性があります。

形やお菓子の厚みをだすためにも外郎(ういろう)生地が流れ出ない状況作る必要があります。

まずはこのような蒸すための枠を用意します。ステンレス製です。

このステンレスの蒸枠に透明なビニールを底に張り付けて敷きます。

普通に張り付けるだけではすぐに漏れ出てしまうので、ビニールを引っ張ってセロハンテープでとめます。この時も蒸気ではがれないようにしっかりととめておきます。

また、セロハンテープは異物混入につながりやすいので注意して取り扱います。

しっかりとビニールを貼り終えたら準備は完了です。

厚手の布の上に置いていつでも蒸せるようにしておきます。

次に外郎(ういろう)生地を作ります。

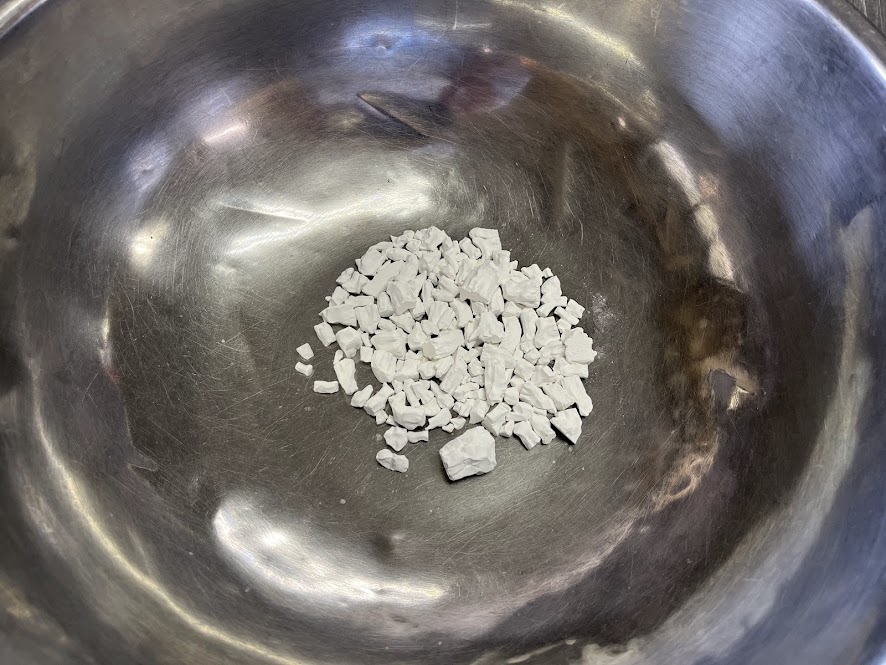

ボールに葛粉を用意します。

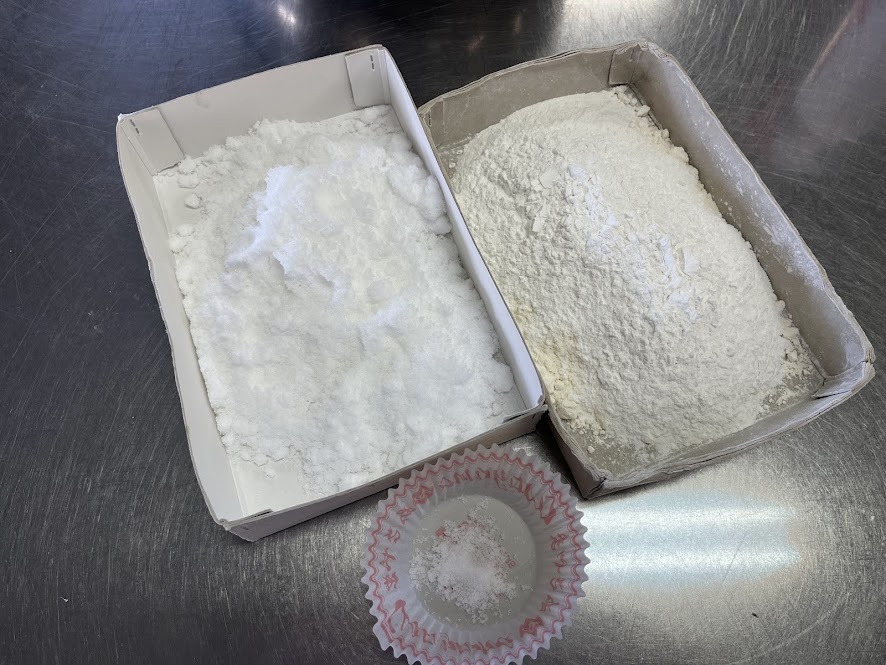

他に一緒に混ぜ合わせる材料として、砂糖、小麦粉、上用粉、餅粉、食塩を準備します。

これらはすべて一緒にしてふるっておいていつでも混ぜ合わせられるようにしておきます。

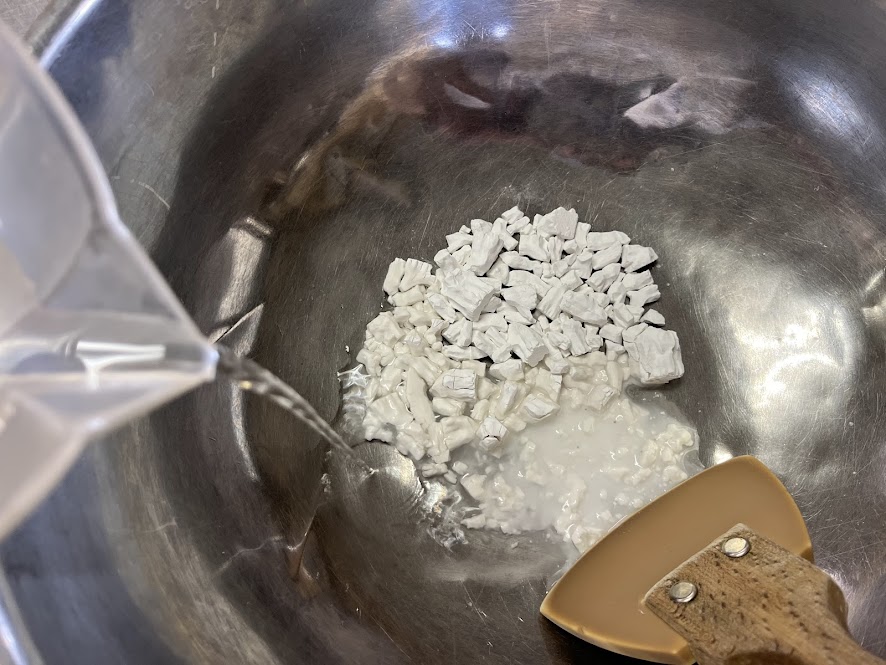

ボールにある葛粉を水で溶かしていきます。

だまにならないように気を付けて溶かしていきます。

溶け切らない場合は裏ごしふるいにかけて、しっかりと溶かしていきます。

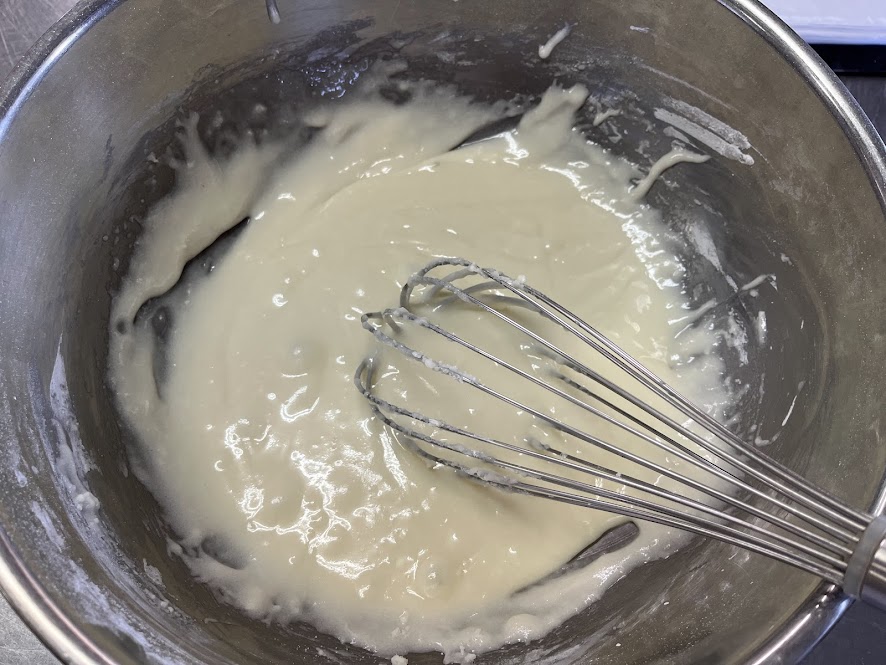

葛粉を溶かしたら、さきほどふるった粉類を加えて混ぜます。

こちらもだまにならないようにしっかりと混ぜ合わせます。

このままだと生地としてはかたいので、水でゆるめていきます。

しゃばしゃばなくらいまで生地をゆるめます。

しゃばしゃば。方言なのか。。

これで外郎(ういろう)生地が完成しましたが、さきほど準備した枠に流す前に分量のうちの少しだけ別のボールに取っておきます。どのようにして使うかはまた後ほど。

では、蒸枠に流して蒸気にかけます。

上から水滴がおちないようにつゆ取りもかけておきます。

蒸時間は40分。しっかりとα化できるように長い時間をかけて蒸します。

蒸しあがりました。

『水無月』の下の白い部分ができてきましたね。

ここに小豆を乗せていきます。どこを取ってもしっかりと小豆が乗っているように全体に満遍なくちらしていきます。

そして、ここでさきほど取っておいた外郎生地の一部の出番です。小豆をちらした上から流しいれます。

これは下の外郎(ういろう)生地と小豆を接着させる意味合いがあります。小豆を上に乗せただけだと、ボロボロとこぼれ落ちてしまいますのでそれを防ぎます。

追加で外郎(ういろう)生地を流したので、再度蒸し上げます。追加で20分ほど。合計1時間ほど蒸すことになります。

蒸しあがりました。

蒸上がりは小豆から出る蜜で少し表面に水分気が残るので、できる限り取り除いてあげます。

熱を冷ましていきますが『水無月』は表面が皮張りしやすいので、なるべく風の当たらないところで冷ましていきます。粗熱が抜けたら、蒸枠をはがします。

セロハンテープはなるべくしっかり張り付けると書いていましたが、蒸枠をはがすときに手間取るので、ほどよい案配で張り付けるのがよいかもしれません。難しいところです。

蒸しあがった生地の表面に艶天をかけます。

”艶天”とは、寒天を溶かして作ったもので、表面をつややかに仕上げるためのものです。

今回はつややかさ以外にも、『水無月』の表面の渇きを防ぐためにも使用します。

完全に熱が冷めたら、いよいよ「水無月」を包丁でカットしていきます。

まずは裏返してビニールを剥がしていきます。

目指す形は三角形です。

まずは端の部分を切って、横に3等分。

次に縦に3等分。こちらも端の部分はカットしておきます。

この状態を斜めにカットして、三角形を作ります。

私の場合は羊羹包丁を使って、一思いにスッと切ります。

外郎(ういろう)生地はもちっとしている分だけ包丁にくっつきやすいので、一思いに切ることと、切るたびに包丁をよく湿った布巾でふき取りながら(包丁に適度な水気を与えながら)切っていきます。

はい、完成です。

そんな私の作るお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。