こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は上生菓子『着せ綿』をご紹介します。

上生菓子とは、日本の伝統的な和菓子の一種で、特に茶道や季節の行事で用いられる主菓子です。

上生菓子では季節の花や生き物、風景などから季節を感じられる言葉を具現化して表現したものまで色んな種類の材質(お菓子の種類)で表現します。

その種類一つにとっても様々な表現方法があり、職人の技術がお菓子として見られるのも特徴です。

今回の『着せ綿』は練切(ねりきり)製です。

練切とは、あんこに餅や芋などのつなぎを加えて、のびやすく作業性のあるあんこで、繊細でデザイン性のあるお菓子が作れることが特徴です。

白餡に餅や芋を加えるとより白くあがり、着色をして様々な色を表現できることも特徴です。

『着せ綿』(きせわた)

9月は菊月と言われ、古くから菊が一番きれいに咲く季節とされています。

その9月において日本では五節句の一つで、9月9日の”重陽の節句”があります。

重陽の節句では不老長寿や無病息災を願って、着せ綿という文化があります。

〇重陽の節句と着せ綿

重陽の節句の9月9日の前日の夜(9月8日)に、菊の花に真綿を被せておきます。

翌朝に菊の香りと夜露を含んだその綿で体や顔を拭うと、老いが去り、長寿を保つと信じられていました。

この菊の花に真綿を被せておく行事を着せ綿と呼びます。

〇上生菓子の着せ綿

上生菓子で表現する場合は、菊を型取りその上に真綿に模したものを乗せることで、

着せ綿を表現することが多いです。

今回も練切で菊に真綿が被さっている様を表現していきたいと思います。

では『着せ綿』を作っていきます。

まずは菊を作るところからです。

ピンク色に着色をしていきます。上に真綿を模したものを乗せるので単色でいきます。

中餡は黒餡にします。

中まで色が透けないので黒餡にしても安心です。

ピンクの練切で中餡(黒餡)を包餡(餡を包むこと)します。

しっかりと包餡できたら、少し形を整えておきます。

次に菊を形どっていきます。

まずは山の形に成型して土台を作っていきます。

今回の菊を作るためには三角ベラを使ってヘラ入れをしていきます。

中心に印をつけてそこに向かって下から中心へとヘラを入れていきます。

これを「ヘラ切り菊」と呼びます。

基本的な菊の作り方になりますので、早めに技術を習得しておきたいですね。

次にこのような木製のたまご型を使って、

中心にくぼみを作ります。

このくぼませた部分に着せ綿の真綿の部分にあたる白い練切を乗せます。

ですので、上に乗るように、また中心にくぼみがくるようにくぼませていきます。

では、真綿を模した白い練切を乗せていきます。

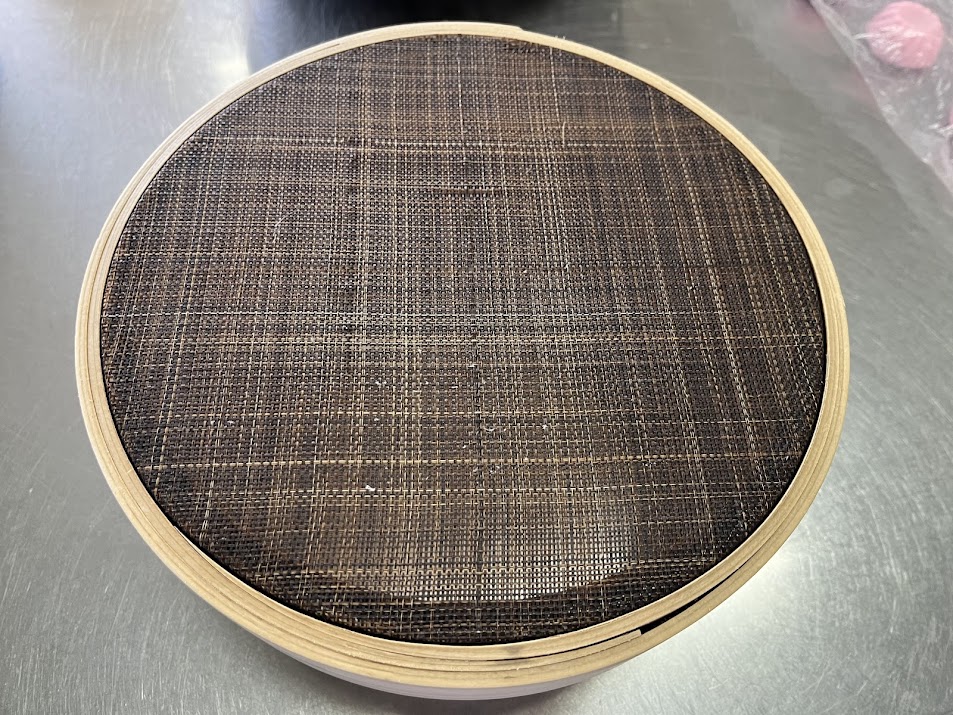

まずは裏ごしふるいを用意します。

軽く揉みまとめた白い練切を裏ごしふるいの反対側から濾しだしていきます。

先のとがった棒で少量取り出して、先ほどのくぼみに乗せていきます。

乗せてない場所があると残念な仕上がりになってしまうので、どこから見てもきれいになるように乗せていきます。

完成です。

今回は練切で『着せ綿』を作りました。

菊はヘラ切りで仕上げ、上に細かく濾しだした白い練切を乗せました。

基本な仕上げ方で広く一般的にみる形ですが、その分ごまかしもきかないので職人の技量が見て取れます。

また、タマゴ型でくぼみを作る際などに菊の花びらがつぶれないようにすることも大事です。

きれいな菊を作って、きれいな着せ綿を仕上げていきたいですね。

今回は練切でつくりました。練切はお茶と合うので、

ぜひお抹茶や煎茶と一緒に季節を感じながら、ホッと一息。どうぞ召し上がってください。

そんな私の作るお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。