こんにちは、和菓子屋のあんまです。

四季の移ろいを写し、日本の風土を閉じ込めた和菓子。その中でも、羊羹はどこか奥ゆかしい佇まいを持つお菓子です。今回は白並餡を使って、白羊羹を練ってみました。

白並餡についての記事はこちらから。

寒天と白あんが織りなす物語

白羊羹の主役となるのは、白あん、そして羊羹に透明感と弾力を与える寒天です。

寒天を水に浸して戻すことから、工程は始まります。鍋に水と戻した寒天を入れ、弱火でじっくりと煮溶かしていきます。寒天が、ゆっくりと、しかし確実に姿を変え、鍋の中は透き通った海へと変わっていきます。

焦らず、ゆっくりと、すべてのが溶けきるまで待つこと。これが、羊羹の美しい仕上がりへの最初の第一歩です。

寒天が完全に溶けたら、いよいよ主役の白あんを投入します。 滑らかな白あんが、透明な寒天液とゆっくりと混ざり合う様子は、まるで水墨画のようです。 この時、まだ火は弱火のまま。ヘラを使って静かに混ぜ合わせ、均一な状態になったら、次の工程へと進みます。

羊羹に「腰」を入れる、練りの作業

ここからが、羊羹作りで最も重要であり、職人の技が光る「練り」の作業です。 鍋の中の羊羹は、まだ柔らかな液体です。この状態では、羊羹は羊羹として完成しません。 火を少し強め、ヘラを鍋底からしっかりと動かして練り上げ、水分を飛ばし、羊羹に「腰」を入れていきます。

「練る」という作業は、単にかき混ぜることではありません。 ヘラで鍋底を丁寧にさらうように、全体に均等に熱を通し、羊羹の生地に粘りと弾力を与えていくのです。 この作業には、かなりの体力と集中力を要します。 鍋の縁に残った羊羹をこそげ落とし、中央に集め、また練る。これを何度も何度も繰り返します。

練ることで羊羹は次第に艶を帯び、ヘラから落ちる羊羹が、糸を引くようにゆっくりと落ちるようになります。さらに練り続けると、その落ちる筋がまるで「松葉」のように二重、三重にもなるようになります。これは、羊羹がしっかりと煮詰まり、ほどよい粘りが出たというサインです。

また、もう一つの見極め方は、ヘラで鍋底をさっと通した時に、一瞬だけ鍋底が見えるようになることです。これは「ヘラあと」と呼ばれ、羊羹が十分に煮詰まり、腰が出た証拠。この状態までくると、羊羹は鍋底から離れるような独特の感触となり、まさに羊羹に命が吹き込まれた瞬間を感じることができます。

羊羹が生まれる、静かな時間

練り上がった羊羹を火から下ろしたら、熱いうちに型へと流し込みますが、今回は白い羊羹のまま残しておきます。

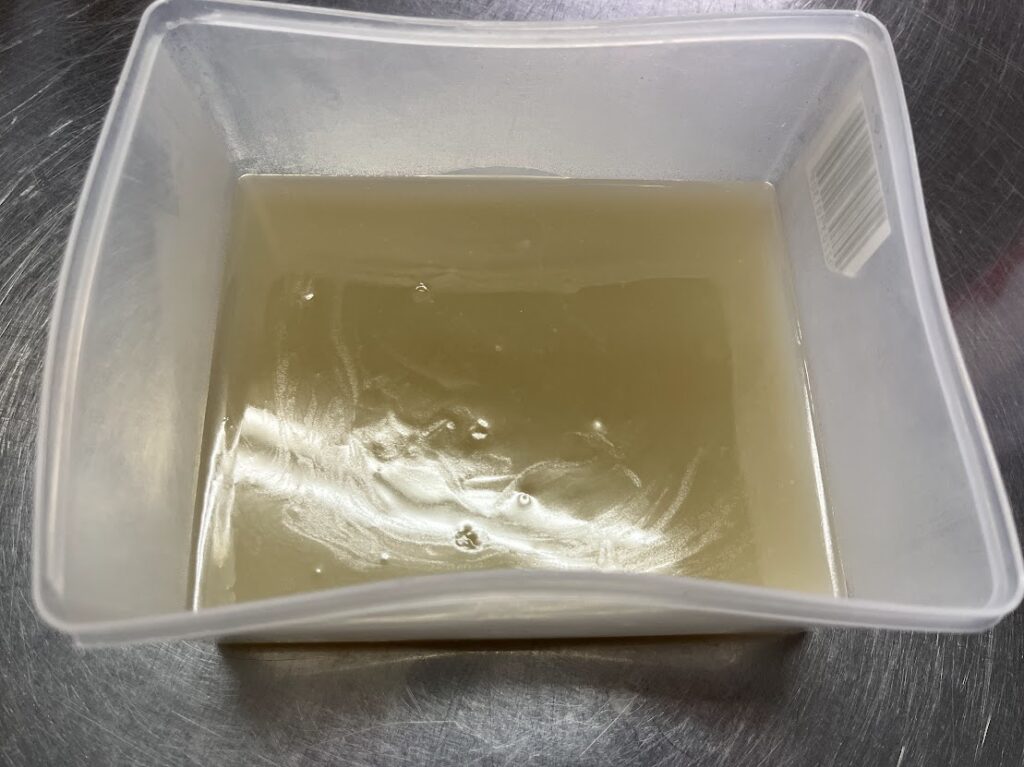

このようにタッパーにとって保存しておきます。

再度、水で沸騰させるとまた柔らかい状態の羊羹に戻ります。

その時に白い羊羹があると、着色することで様々な色の羊羹を作ることができるので、白い状態の羊羹として保存しておくと便利です。

今回は白い羊羹を練ってみました。

このほかにもお菓子を作っています。

そんなお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。