こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は求肥!または牛皮!餅粉や羽二重粉を使ってお餅生地である求肥を炊いてみました。

その中でも今回は倍割求肥というものを炊きました。

求肥ならではの作り方や注意点もあるので気を使う作業も多いです。

一つ参考にしてみてください。

求肥とは

求肥は、もち米を粉にした白玉粉や餅粉に、砂糖や水飴を加えて練り上げたものです。もちもちとした独特のやわらかい食感が特徴で、大福や練切、あんみつなど、様々な和菓子に用いられています。

お餅との違い

求肥はもち米を原料としているため、お餅とよく似ていますが、大きな違いがあります。

- 原料の形と作り方:

- お餅: 蒸したもち米をそのままついて作ります。

- 求肥: もち米を粉にした白玉粉や餅粉に、水や砂糖を加えて練り上げます。

- 食感と保存性:

- お餅: 冷めると硬くなってしまいます。

- 求肥: 砂糖や水飴を多く含んでいるため、時間が経っても柔らかさを保つことができます。これは、糖分が水分を保持する役割を果たすためです。

- 味:

- お餅: 米本来の風味が主体で、甘さはありません。

- 求肥: 砂糖や水飴が加えられているため、上品な甘みがあります。

名前と歴史

求肥の歴史は古く、平安時代に中国から伝わったとされています。

- 名前の由来: 当時の求肥は、玄米や黒砂糖で作られていたため、色が黒っぽく、牛の皮をなめしたような見た目をしていたことから「牛皮」と呼ばれていました。

- 「求肥」への改名: しかし、当時の日本では仏教思想から肉食が避けられていたため、「牛」の字を忌み嫌い、同じ読み方の「求肥」に改められたと言われています。

求肥は餅と違って甘みがあるのも特徴ですが、和菓子として汎用性も高いのも特徴だと思います。

そんな汎用性の高い求肥を今回は倍割で炊いてみました。

倍割求肥

倍割求肥とは、餅粉(白玉粉)と砂糖の割合が1:2になり、砂糖が餅粉(白玉粉)の2倍量(倍量)になっているため、倍割求肥と呼びます。

また、水も含めると、餅粉:水:砂糖が1:2:2の割合で出すことができます。

倍割求肥はその求肥に非常に高い保形性(形を保つ性質)と柔らかな食感を長時間持続させるという特徴があります。

つまり品質の良く、一番使用がっての良い求肥は倍割求肥といってもよいかと思います。

それでは、倍割の求肥を炊いていきます。

まずは餅粉を計量し、餅粉に対して2倍量の水で溶きます。

濡れた布巾の上に流して蒸気で蒸していきます。

蒸す以外にも求肥を炊く方法はありますので、それはまた別の機会に。

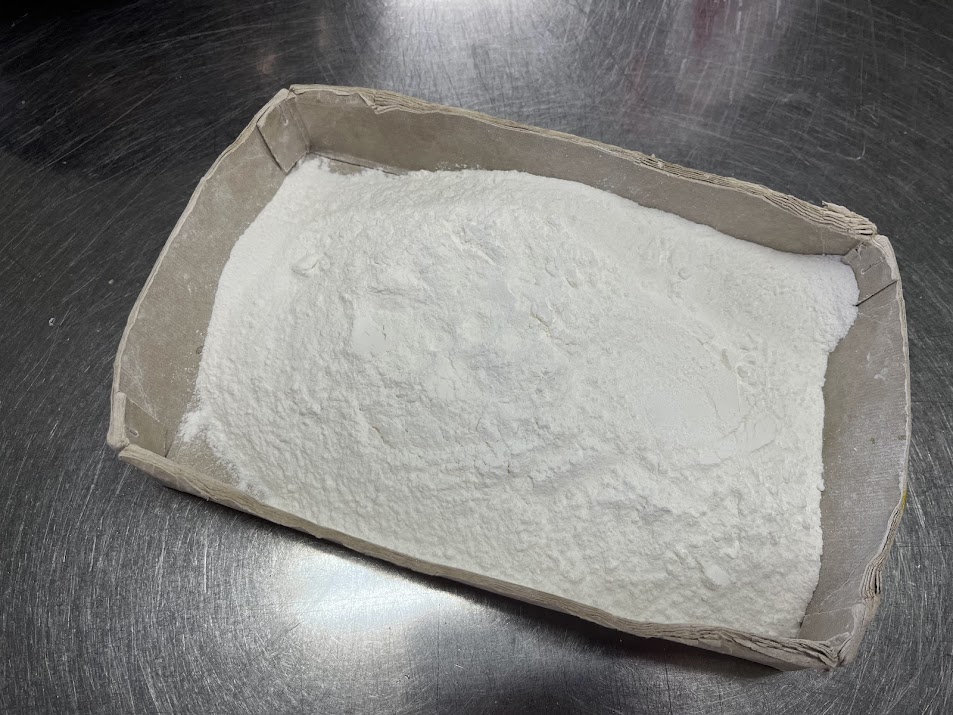

蒸している間に砂糖を計量しふるっておきます。倍割求肥なので砂糖は餅粉の2倍量で計量します。

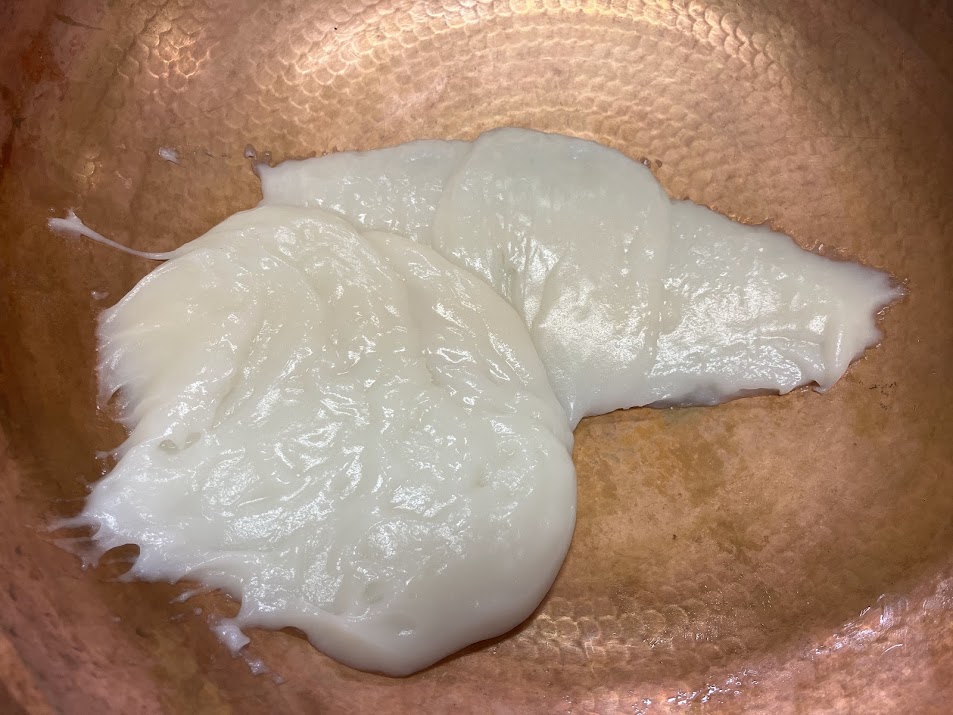

蒸しあがった求肥をサワリに入れて、熱を加えて練っていきます。(地練り)

求肥は餅の粘りや腰がしっかり残っているほどいい求肥です。

またしっかり熱が加わっていないと腰のある求肥が炊けません。

ですので、焦げないように火加減を調節しながらなるべく熱を加え、練るときは無理にヘラを入れ過ぎないように気を付けていきます。

ここに砂糖を加えていきます。

砂糖は3,4回に分けて加えます。

一度に砂糖を加えると求肥がすのこ状に分裂し、腰が抜けるほか、まとまりのない求肥になり、求肥としては失敗となってしまいますので、数回に分けて加えます。

加えるごとにしっかり練って、砂糖が残りなく混ぜ終えたら、次の砂糖を加える。そのような流れで進めていきます。

熱が下がりやすいポイントでもあるので、適度に熱も加えていきます。

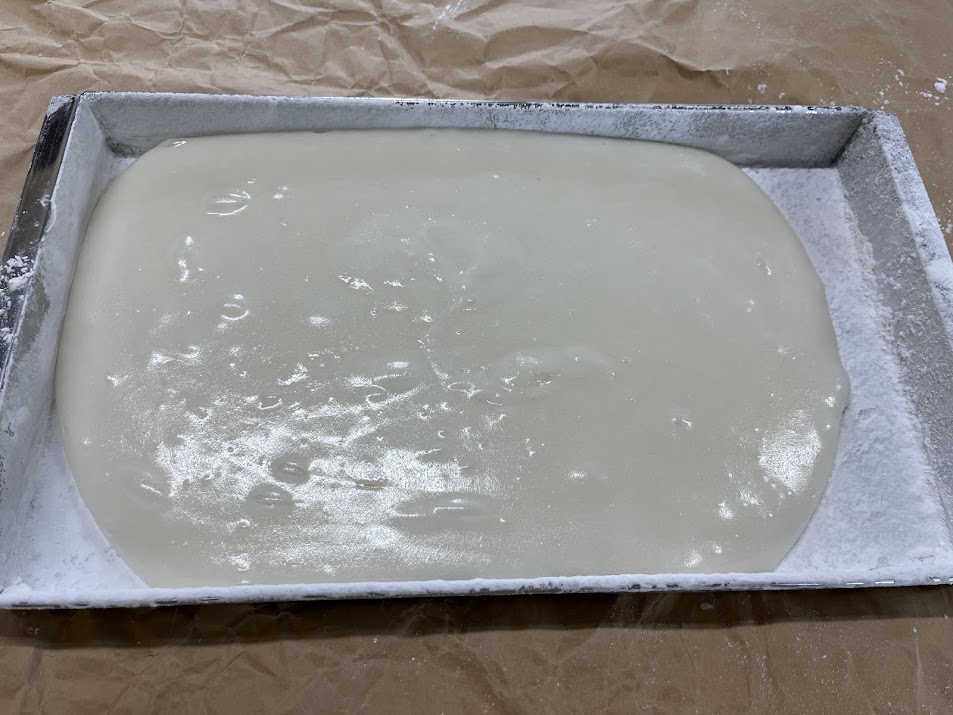

炊き上がりました。

事前に片栗粉をふるった舟型を用意しておいて、流し入れます。

表面も皮張る前に片栗粉をふるっておきます。

これにて完成です。

今回は倍割求肥を炊いてみました。

私はこれを商品だと求肥入りの団子や、若鮎などに使います。

また、練切のあんこの中にも粘り気を出すために練りこむので倍割求肥は炊く頻度は多いかもしれません。

求肥基本的な按配でもありますし、いつでも同じように炊けるようにしておきたいですね。

私が作っているお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。