こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は和菓子を語るうえで絶対に必要なあんこ。

そのあんこの元となる小豆(あずき)を煮炊いてみました。

小豆を煮炊かないと粒あんはもちろん、こしあんも作ることができません。

そして皮の固さや芯の残り具合など按配を取ることがとっても重要です。

今回は水(お湯)で炊いたものをご紹介していきます。

小豆を深堀りした記事もありますのでこちらもあわせてお読みください。

まずは小豆の選定から。

小豆を選ぶ基準として、小豆の粒の大きさもあるのですが、小豆の表面のツヤ感。そしてある程度の量を煮炊きするので、粒の大きさが揃っているか。風味が良い(風味が悪くないか)。その点を意識して選んでいます。

小豆自体が安いものではなくとても貴重なのと、和菓子の基本になるのでしっかりと選びます。

自社は北海道の十勝産の小豆を使用しています。褐色でとってもきれいです。

これを必要な分だけ計量し、

水洗いをして皮の表面についている汚れを落とします。

そのあと水につけて一晩寝かせます。

小豆は水に浸けることによって水を豆の中に取り込んで、より膨らみのある小豆になります。

このあと水(お湯)で煮炊いていくわけですが、まわりの皮の部分はもちろんのこと、中の部分までしっかりと火を通さないと芯が残ってしまい、雑味のある小豆が煮あがってしまいます。

それう防ぐためにしっかりと水を吸わせて火が通りやすくして、おいしい小豆を炊けるようにします。

また、水を吸わせるために一晩かけますが、これらは水の温度によって吸わせる時間が変わります。

夏場の温めの水と真冬の冷たい水では小豆自身の吸水力が違います。

温かい水やお湯だと吸水がよく、一晩もしくはそれ以下の時間で小豆が膨らみますが、

冷たい水や気温や寒いと吸水に時間がかかり一晩では膨らみきらないので注意が必要です。

小豆を煮炊く時間を考えて小豆に水を吸わせたいですね!

さて、一晩たった小豆がこちらです。

前の写真に比べて体積量が増しているのがわかりますね。

水を吸うことによって膨らんでいる証です。

また、水も少し汚れています。

これは小豆の中に入っている渋みや苦みの一部が出ている状況です。

このまま煮炊いてしまうとこの渋みや苦みがそのまま小豆の味として残ってしまいます。

これらはあんこを炊く中でなるべく取り除いていきたいので、しっかりと洗い流しておきます。

きれいな水に取り替えたら火をかけていきます。

このあんこを炊く窯は蒸気の圧力で熱を加えていきますので、正確には熱を加えていきます。

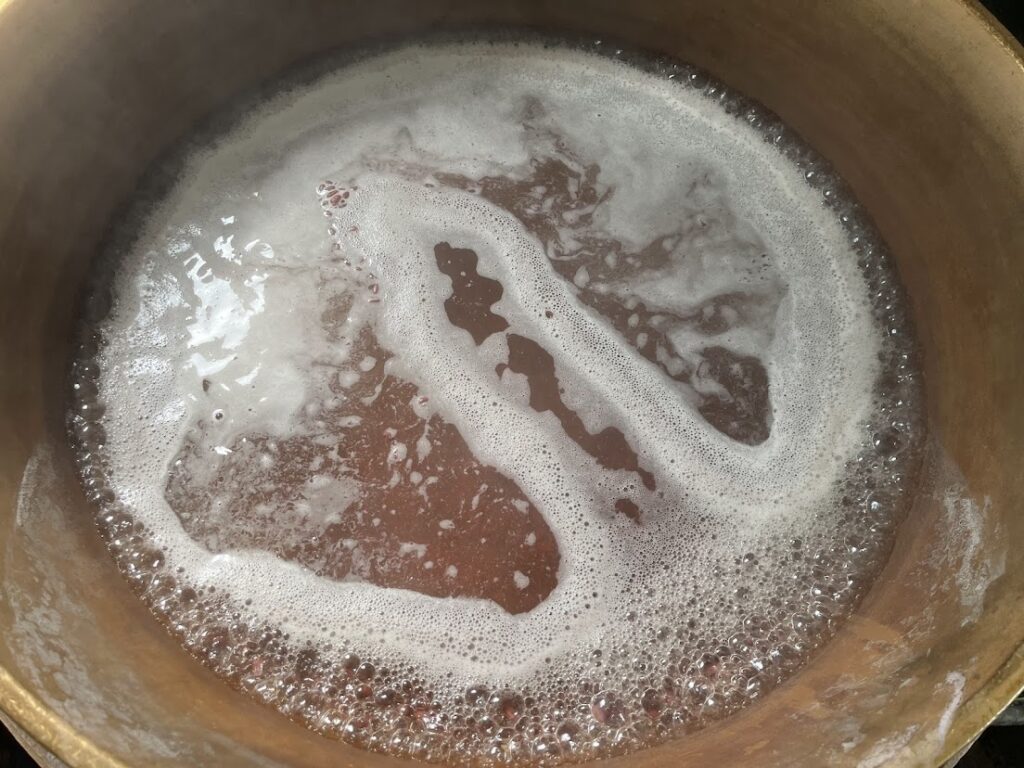

ここでまた小豆の中に入っている渋みや苦みが出てきます。

ここでの沸騰はこの汚れの部分を出すために熱を加えますので、軽く沸騰したら(汚れが出てきたら)熱を止めて汚れたお湯を流し捨てます。

ここで再び水を加えます。

びっくり水と呼ばれており、熱をもっている小豆に冷たい水を加えることによって小豆の皮にしわが寄り、すべての小豆が均一なることと、小豆がより吸水しておいしい小豆が炊けるようにする意味合いがあります。

この後に再び沸騰させるため、温度は40度ほどにおさえ、びっくり水は加えすぎないように注意します。

それでは再び沸騰させます。ここでは小豆に水(お湯)をより吸水させてパンパンに膨らませることと、再度汚れを取るために行います。

沸騰したら火を止めてザルにあけて水をかけて豆の表面の汚れを再度洗い流します。

これで小豆の表面の汚れや渋み、苦みを取る作業は終了です、

まだ汚れ、渋み、苦みはあるといえばあるのですが、これ以上火入れをすると、小豆のおいしさの部分も流れ出ていってしまうのでやり過ぎないように気をつけています。

ではこれから小豆を煮て柔らかくしていきます。

寸胴にしっかりと膨らんだ小豆を入れて水を加えます。

水の量は小豆の高さより指1本分くらい。

このあと煮炊いていくのですが、

水の量が多いと中で小豆が踊ってしまい、小豆同士が当たったりすることでせっかくパンパンに膨らんだ小豆が割れて中のこしあんの部分がたくさん出てしまいます。

粒あんとしておいしく炊き上げたい場合はなるべく小豆の粒のまま残せるように水の量はなるべく少なくしながらも、小豆よりも水位が下がらないように気を払っていきます。

寸胴に火をつけて、沸騰直前まで蓋を閉めておきます。

それではゆっくりと煮炊いていきます。

目安は1時間~1時間半くらいですが、皮の固さや小豆の中の芯の部分が残ってないかという判断が基準です。

煮ていくなかでお湯は蒸発していきます。

お湯の水位がさがれば、常に小豆の上にお湯があるようにお湯を足します。

また、火加減にも注意してグツグツと強く煮立たせないように、また火が弱く煮立たないことのないように調整します。

結構目が離せない作業になります。冬場は温まれるので幸せですが。

小豆の皮の固さ、中の芯を確認します。

思っている小豆の状態になっていれば、少し蒸らしてからザルにあけていきます。

この時に少しは中のこしあんの部分が出ています。

これらも大事な材料ですので、間違っても流さないように水だけを通せる布でこしていきます。

水気がある程度なくなるまで放置します。これにて小豆の煮炊きは完了です。

この後に砂糖などを加えて炊いていけば粒あん、

皮の部分を取り除いて中身だけをこしだせばこしあん。

といったようになります。

今回は小豆を煮炊いてみました。

小豆を煮炊く方法は水で炊く以外にも、水蒸気の圧力をかけることで炊く方法などあります。

どれも小豆を大切に扱いながらの作業になります。

和菓子屋としてこれからもたくさん小豆を炊く機会があると思いますが一つ一つ丁寧に煮炊いていきたいと思います。

そんな小豆を使ったお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。