こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は上生菓子『青梅』をご紹介します。

上生菓子とは、日本の伝統的な和菓子の一種で、特に茶道や季節の行事で用いられる主菓子です。

上生菓子では季節の花や生き物、風景などから季節を感じられる言葉を具現化して表現したものまで色んな種類の材質(お菓子の種類)で表現します。

その種類一つにとっても様々な表現方法があり、職人の技術がお菓子として見られるのも特徴です。

今回の『青梅』は外郎(ういろう)製です。

外郎とは、もっちりとした食感しっとりとした弾力があり、ほんのりした甘さが特徴のお菓子です。

上新粉や餅粉を水でのばし、砂糖を加えて蒸し上げて作り、蒸上りは透明感のある生地にしあがります。硬化は早く、賞味期限は2,3日と短いお菓子です。

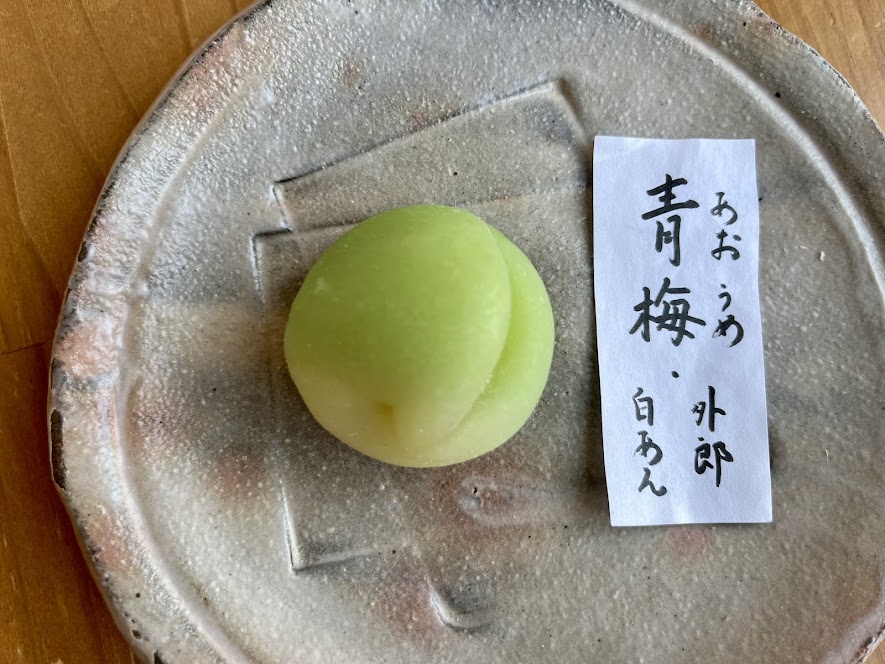

『青梅』

今回の青梅は植物の「梅」の未熟な青い梅を表しており、5,6月を中心に青い実をつけます。甘露煮を用いる和菓子も多数あります。

青梅について詳しくみてみましょう。

〇青梅の特徴

・ 色:青々とした緑色(熟すと黄色〜赤に変化)

・ 形状:直径3〜4cmの球形〜やや扁平な実

・ 香り:すがすがしく、やや青くさく、さわやか

・ 味:非常に酸っぱく、生では有毒(後述)

・ 収穫時期:5月下旬〜6月中旬が一般的

〇青梅の毒性(生食の注意)

・青梅にはアミグダリンという成分が含まれており、体内で微量の青酸(シアン)を発生させる可能性があります。

・大量摂取・生食は中毒の原因になるため、必ず加工してから食べます。

青い梅は甘露煮以外にも、梅酒や梅シロップに加工して使われますね。

梅は寒い冬を超えて咲く花として縁起が良く、花や実は菓子、短歌、俳句などに用いられたり、健康長寿の意味合いもあります。

青梅はこのようなものです。

ではこの青々しさを外郎で表現していきましょう。

今回の『青梅』はまず外郎生地を作っていきます。

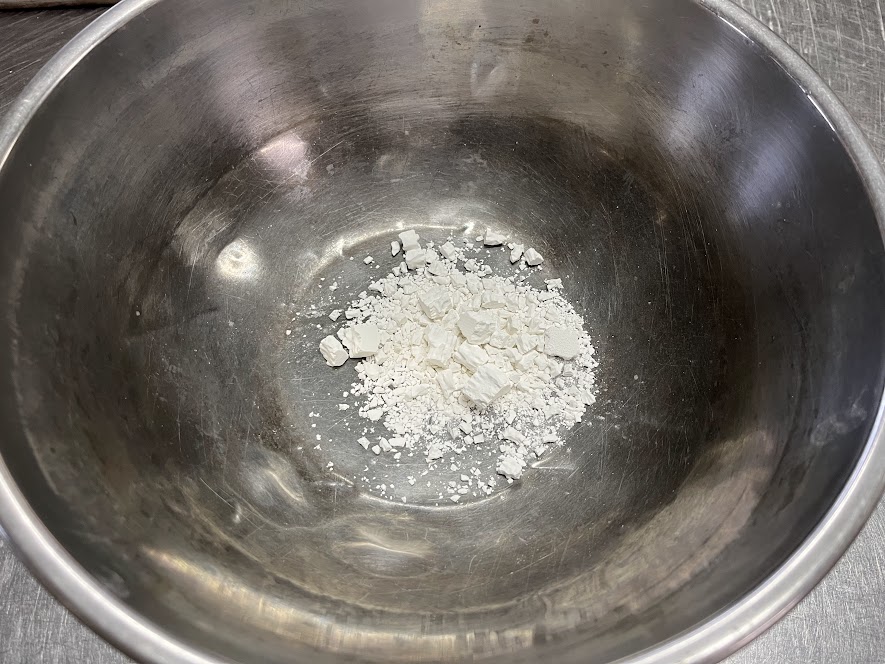

分量の葛粉を用意して、水で溶かしていきます。

いっきに水を加えると、葛粉がきれいに溶け切らないので、水は少しずつ加えてゴムベラでダマにならないように葛粉を溶かしていきます。

キレイに水に溶けました。

溶け残りがある場合はフルイに通して溶かしましょう!

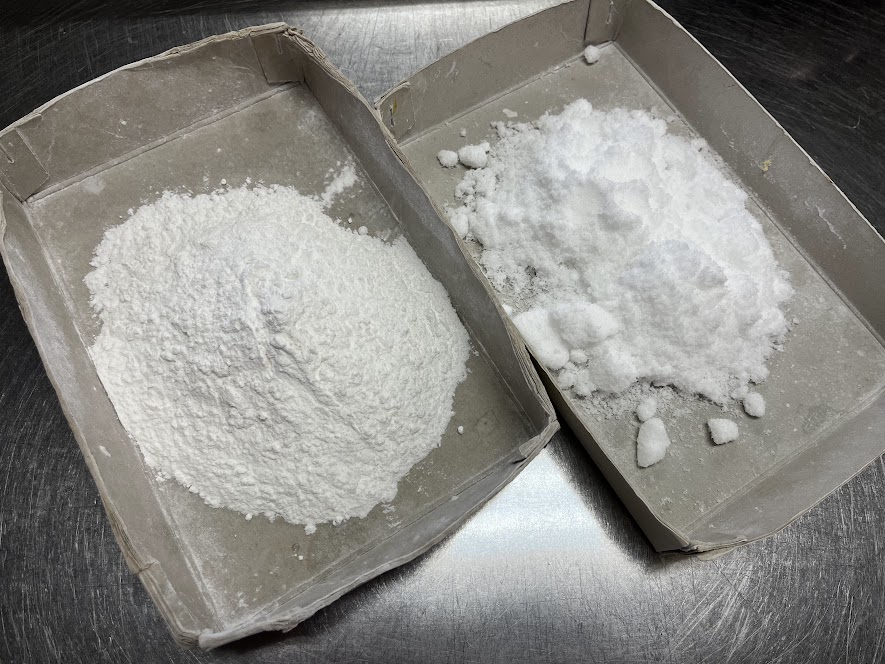

ここに、砂糖、餅粉、小麦粉を加えます。

水に対してこれらの割合が変わることによって、蒸上がりの状態も変わるので、作りたいお菓子に応じて材料の割合も変えていきます。

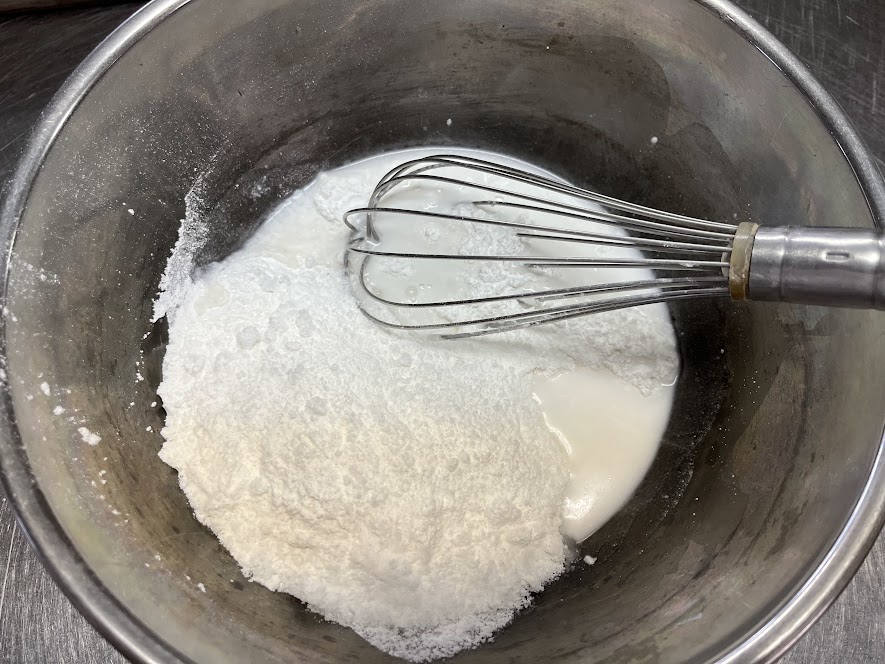

ホイッパーで混ぜます。この時もダマにならないようにきれいに混ぜ合わせましょう。

今回は緑色を中心に作りますが、黄色で一部を貼り合わせてぼかします。

ですので、黄色をベースにして着色します。

蒸れあがりは透明感がでますので、蒸れあがりを想像しながら着色します。

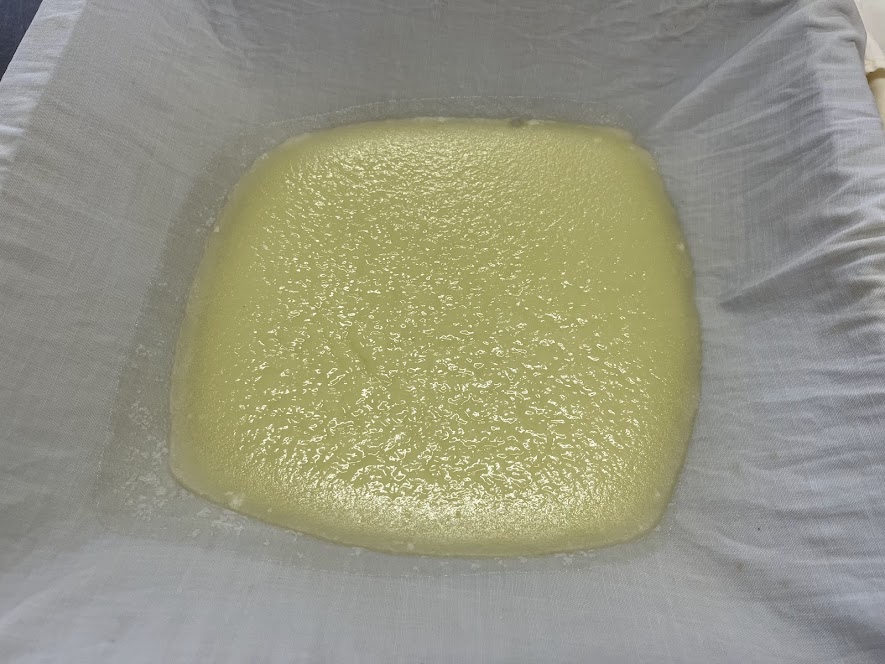

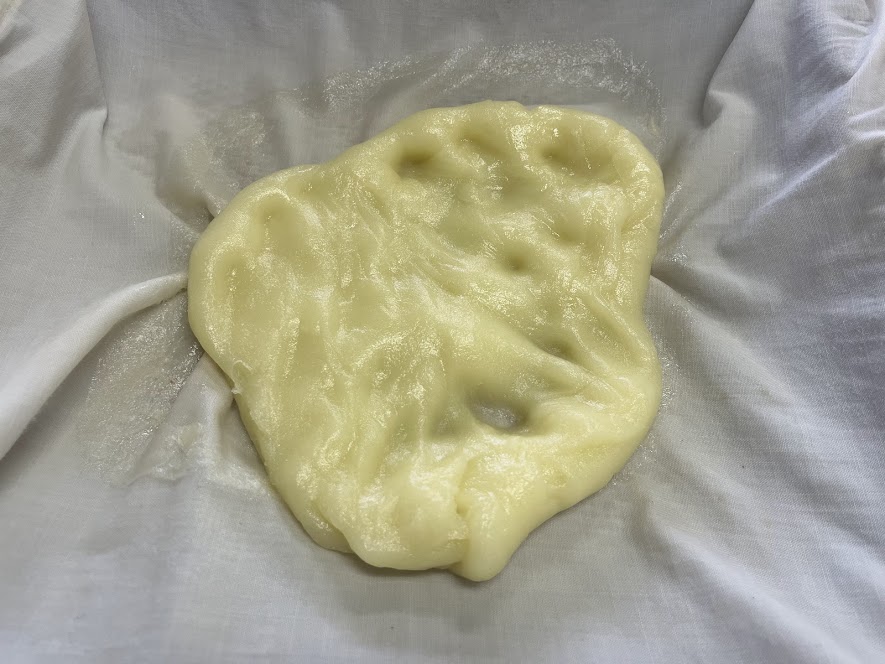

固く絞った濡れ布巾を敷いて蒸していきましょう。

途中で一度、蒸気からあげて生地をもみもみ。

蒸れあがる生地の状態を均一に。状態良く蒸し上げるためにもみこみます。

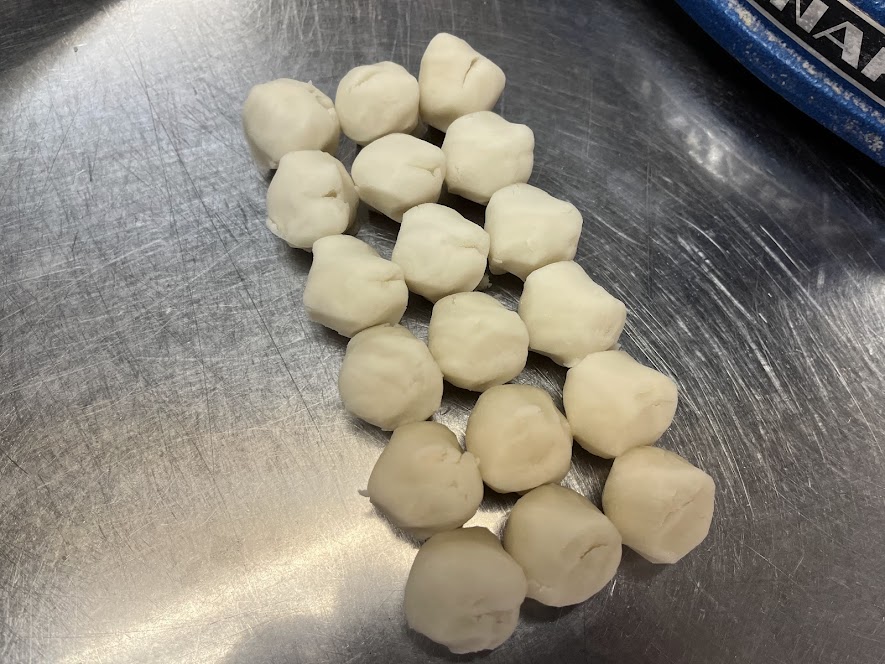

蒸している間に中餡を切ります。今回は白餡を選択しました。

透明感のある生地になりますので、中餡が暗い色合いだと透けて見えてしまうので、なるべく色合いの薄いものを使用します。

さて、生地が蒸れあがったら着色していきます。

今回の『青梅』の色合いは、緑色と黄色を2:1の割合で作りたいので3分の2ほどを緑色に着色します。

この時に青梅の緑色をイメージしながら、黄色とのバランスを考えながら着色します。

生地が熱いうちに作りたいのでなるべく早く着色します。

緑色の生地に黄色の生地を貼りつけて、

中餡(白餡)を包餡します。

このようになります。

青梅は丸みが特徴ですから、この時点でだいたいの形が見えてきましたね。

ここからは青梅の形の仕上げにかかっていきます。

固く絞った絞り布巾でこのように包みます。

箸を使って押してくぼみを作ります。

青梅のお尻の部分のくぼみになります。

そこに三角ベラで筋を入れます。

そのまま入れると、もっちりとした外郎生地がヘラについてしますので、片栗粉を使ってくっつかないようにします。

最後に寒梅粉をまぶします。

寒梅粉をまぶすことによって、梅の細かい産毛が表現されて、より青梅らしくなりましたね。

完成です。

いかがでしょうか?

今回は外郎で『鉄線』を作りました。

丸みある形と、プリっとした感じは外郎で表現しやすいものでした。

他にも練切などで表現することもできます。その場合は着色やぼかし方、仕上げ方も異なってきますのでまた別の機会に。

外郎は煎茶と一緒に召し上がるのが個人的に一番おいしいと感じます。

もちろんお茶席にも用いられますのでお抹茶とも合いますよ。

季節を感じながら、ホッと一息。どうぞ召し上がってみてください。

そんな私の作るお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。