こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は上生菓子『篝火』をご紹介します。

上生菓子とは、日本の伝統的な和菓子の一種で、特に茶道や季節の行事で用いられる主菓子です。

上生菓子では季節の花や生き物、風景などから季節を感じられる言葉を具現化して表現したものまで色んな種類の材質(お菓子の種類)で表現します。

その種類一つにとっても様々な表現方法があり、職人の技術がお菓子として見られるのも特徴です。

今回の『篝火』は練切(ねりきり)製です。

練切とは、あんこに餅や芋などのつなぎを加えて、のびやすく作業性のあるあんこで、繊細でデザイン性のあるお菓子が作れることが特徴です。

白餡に餅や芋を加えるとより白くあがり、着色をして様々な色を表現できることも特徴です。

『篝火』

篝火(かがりび)は、夜間に火を焚いて照明や暖房、狼煙などの目的で使われる火のことです。特に日本では、古くから神事や祭事、戦時の合図として重要な役割を果たしてきました。

夏の夜のお祭りや夜の漁業で使われるイメージです。

〇篝火の種類と用途

漁業: 夜の漁で魚を集めるために焚かれる漁火(いさりび)も、篝火の一種です。

照明: 祭事や儀式を夜に行う際、あたりを明るく照らすために焚かれました。

暖房: 山間部など寒い場所では、体を温めるために焚かれました。

神事・仏事: 神社の例大祭や仏教の行事では、神聖な意味合いを持つ火として焚かれます。京都の五山送り火や、神社の祭りで焚かれるどんど焼きなどが有名です。

合図(狼煙): 戦国時代など、遠方に危険を知らせるための通信手段としても使われました。

夏のイメージで篝火があるのは、鮎漁や京都の五山送り火などのイメージが強いからかもしれませんね。

ちなみにアユも上生菓子で表現してますのでこちらもどうぞ。

〇篝火と似た言葉

- かがり(篝): 火を焚く道具そのものを指す場合もあります。

- たいまつ(松明): 火をつけた木の棒などで、持ち運びできるものを指します。

- かがりび(篝火): 篝を使って焚く火のことです。

菓名(かめい)を考えるときに色々考えるのですが、篝火が一番しっくりきましたね。

篝火の写真ですが少しアップすぎますね。

薪が燃えている映像はなんだか心が安らぎますよね。

この燃える火の明るさと周りの暗さの対比を上生菓子で表現しようと思います。

では『篝火』を練切で作っていきます。

まずは茶色に練切を着色します。

白色を着色することもできますが、初めから黒餡を炊いて練切にすると褐色ベースの練切ができるのでそれを使うことも手です。

また、色味は少し濃いめに着色して暗さを少し表現します。

火を表現するために練切を赤色に着色します。

茶色の練切を丸く整えて、

赤色の練切を貼り付けてぼかしていきます。

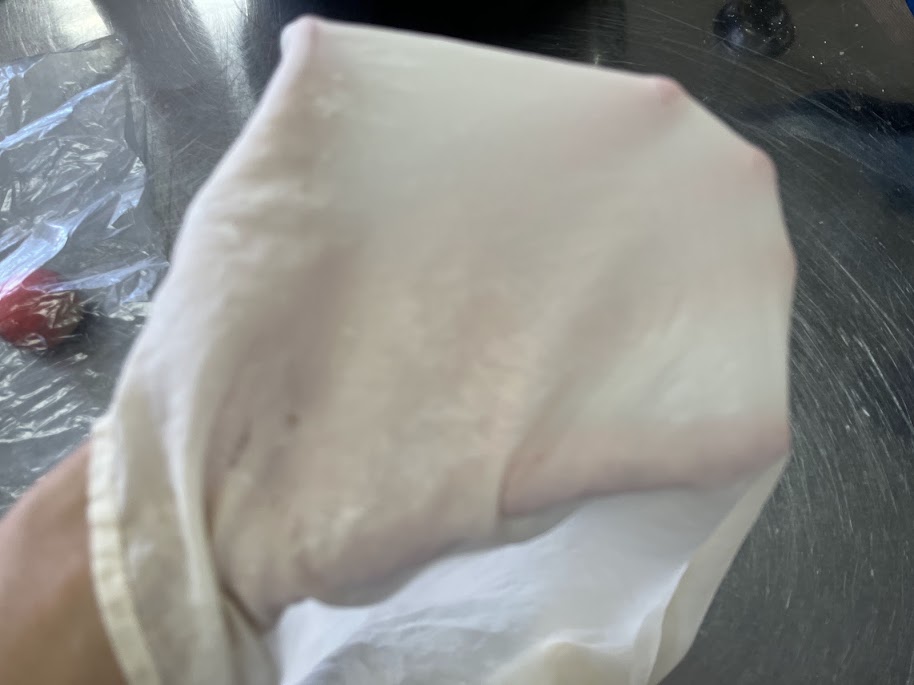

中餡は黄味餡を使います。先ほどの練切で包餡(あんこを包むこと)していきます。

きれいにぼけた状態で包餡できました。

赤色の面積が大きいようにみえますがあえて広めにとってあります。

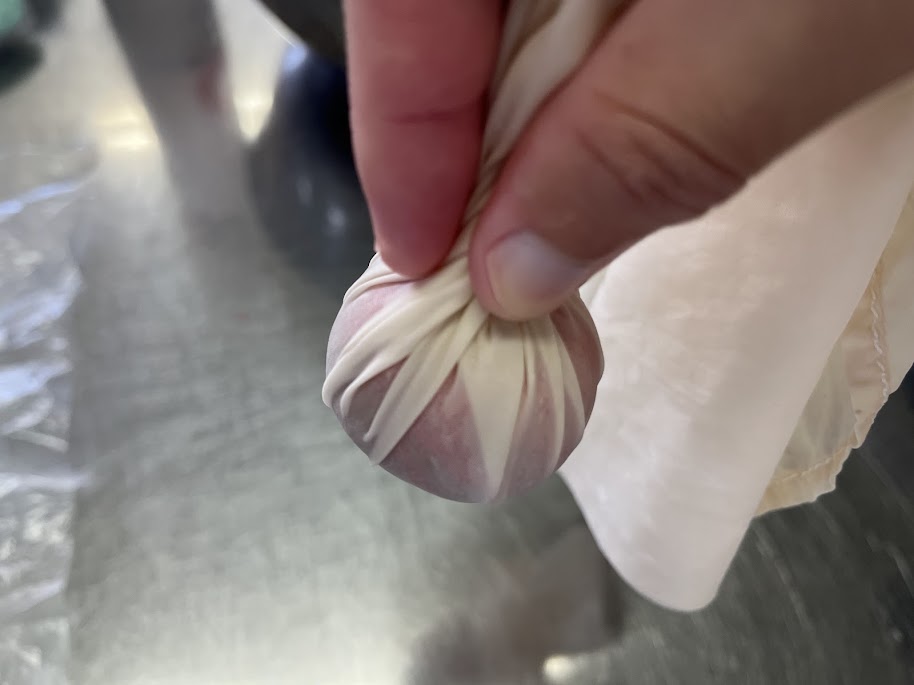

次にかたく絞った濡れ布巾を用意してお菓子を絞っていきます。

濡れ布巾の上にお菓子を置いて、

絞ります。

絞り目がしっかりとつくように絞り目を集約させます。

親指、人差し指、中指の3本を使って、ぎゅっと絞っていきます。

布巾から出すとこんな感じ。

完成です。

今回は練切で『篝火』を作りました。

今回濡れ布巾で絞り目をつけたのは、布巾のあとを使うことによって赤い練切で表現した火の部分が燃え盛っているようにみせるためにしました。

また、包餡したときの表面の赤色の面積が大きくても、絞ったときに真ん中に集約されていくので、いい按配の面積になります。

絞って仕上げる場合は絞った後の色の割合も想定して着色やボカシをいれていきたいですね。

今回は練切でつくりました。練切はお茶と合うので、

ぜひお抹茶や煎茶と一緒に季節を感じながら、ホッと一息。どうぞ召し上がってください。

そんな私の作るお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。