こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は上生菓子『清流』をご紹介します。

上生菓子とは、日本の伝統的な和菓子の一種で、特に茶道や季節の行事で用いられる主菓子です。

上生菓子では季節の花や生き物、風景などから季節を感じられる言葉を具現化して表現したものまで色んな種類の材質(お菓子の種類)で表現します。

その種類一つにとっても様々な表現方法があり、職人の技術がお菓子として見られるのも特徴です。

今回の『清流』は鹿の子(かのこ)製です。

鹿の子とは、小豆を甘く煮たものを指しており鹿の子豆とも呼ばれます。

お菓子の表面に豆が点々と並んだ様子が、鹿の背中の斑点模様に似ていることから鹿の子と名付けられています。

『清流』

清らかな川の流れを表した言葉です。

6月や7月は日本全国、梅雨のイメージがありますが、梅雨の晴れ間に川をみると穏やかに流れているように見受けられます。

その清々しい川の様を清流として呼ぶことも多いです。

なんとも言葉で表現しづらいのですが、その言葉の表しにくいところを日本人はよく表現するな~と感心させられます。

〇文化・文学としての『清流』

・俳句や和歌の世界では、季節感の象徴(夏または春)や、自然の美や人生の清らかさ・儚さの比喩として用いられる。

・芸術や音楽の世界では、「清流の調べ」「清流の舞」など、自然の美を表現する題材として用いられたり、清流が流れる風景は、日本画や浮世絵のモチーフとされたりする。

このように『清流』には、清く透き通って美しい、清らかな川の流れなどの表現ができます。

今回の上生菓子としての『清流』もそのイメージを表現できるように構図やデザインを考えていきます。

では、そんな『清流』を鹿の子で仕上げていきます。

今回はまずはじめに中餡を切ります。

黒餡を使用します。

これを手でコロコロと俵型にします。

ここに鹿の子豆を付けていきます。

なるべく隙間の無いようにつけていきます。

ただ、どうしても隙間はできるため中餡を黒餡にします。そうすることによって多少の隙間も同じ黒い色合いで合わせられるので変な目立ち方がしません。

次に錦玉液をかけていきます。

意味合いとしては、鹿の子豆の渇きを防ぐためと、艶やかさで清流のイメージを出すために錦玉液をかけていきます。

錦玉液を作りますが、作り方はこちらから。

さて、錦玉液ができました。

さきほどの鹿の子に上からかけていきます。(艶天掛け)

このように全体が艶やかになりました。

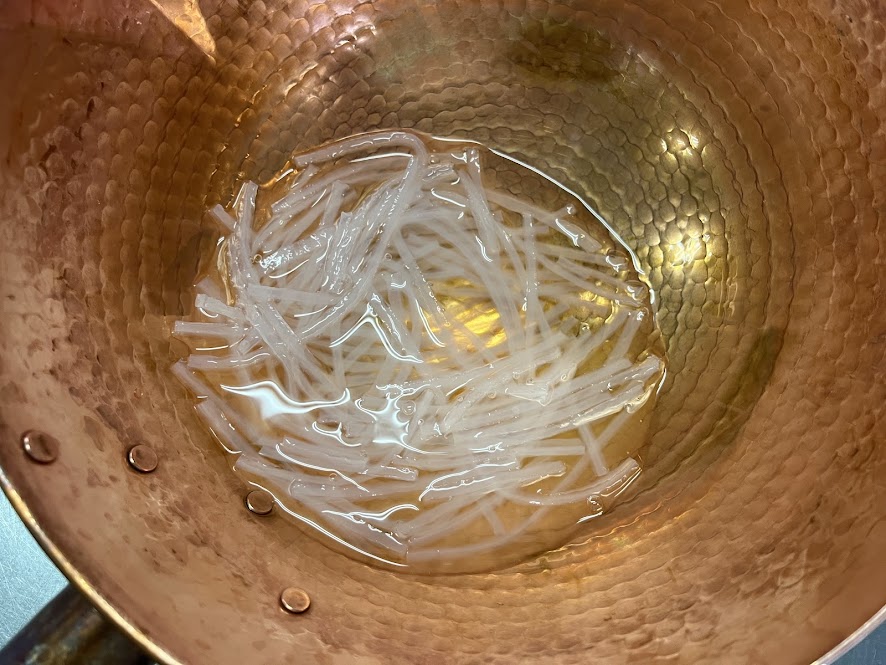

次に川の流れを細長い錦玉で表現していきます。

まずは先に薄く流して固めておいた錦玉を取り出して、

このような細長さになるように包丁でカットしていきます。

川の流れを表現するように鹿の子の上に配置していきます。

この時に意識しているのは川はいつも同じように流れているのではなく、

うねっていたり、暴れていたり、早く流れたり、ゆるやかに流れたり、様々な状況があります。

単純に配置するのではなく、少し動きをつけて川の流れがあるように配置していきます。

また、錦玉を2本使い、ねじって配置します。

同じように作りますが、少し違うのも一つ一つの川の流れといいましょうか。。

次は羊羹で「アユ」を置きます。

鮎は”清流の女王”とも言われ、きれいな川に住み着く魚です。

以前紹介した『香魚』の記事にも詳しく載ってますのでこちらもどうぞ。

まずはアユを水色に着色した羊羹で表現します。

事前に薄く水色の羊羹を流しておきます。

こちらはアユの抜型です。

次々抜いていきます。

鹿の子の上に配置していきます。

川の流れに沿って、頭の向きは下に向かって配置します。

完成です。

今回は鹿の子で『清流』を作りました。

清流という言葉から連想して、上生菓子を作るというここまでの上生菓子とは逆ベクトルでの作り方となりました。

仕上がりを少し変えれば、『岩清水』などの菓名もつけれるかもしれませんね。

これからも鹿の子での色々な上生の仕上げ方もあげていきたいと思います。

また鹿の子は小豆でできていますので、ぜひお抹茶や煎茶と一緒に季節を感じながら、ホッと一息召し上がられるのが良いかと思います。

そんな私の作るお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。