こんにちは、和菓子屋のあんまです。

和菓子の基礎、あんこ。

今回は白の生餡(なまあん)で、白並餡(しろなみあん)を炊いてみました。

材料とともにあんこの炊く過程もご紹介できればと思います。

前回までにあんこの大元の小豆について詳しく深堀した記事もありますのでこちらも合わせてお読みくださいませ。

○白生餡(しろなまあん)と白いんげん

今回は白いあんこを炊くわけですが、

「小豆は茶色なのに白いあんこって炊けるの?」って思いませんか?

結果からいうと、小豆から白いあんこは作ることができません。

ではどうするかというと、白いあんこを炊くには白い豆から白生餡(しろなまあん)を抽出します。

その白い豆。それが白いんげんと呼ばれるものです。

〇白いんげん(白いんげん豆)

白いんげん(白インゲン豆、英語:white kidney bean または cannellini bean)は、マメ科インゲン属の豆の一種で、主に食用として利用されます。見た目は白色〜淡いクリーム色をしており、楕円形でやや大きめです。

このようなものになります。

見た目は白の小豆のようなものでしょうか。

ここからいんげんを茹でて柔らかく煮て、中身を抽出すれば白生餡(しろなまあん)をとることができます。

生餡の取り出し方は小豆と変わりませんが、白生餡としては白いんげんの白さが欲しいので、焦げ付かないように、白く上げられるように慎重に中身を抽出していきます。

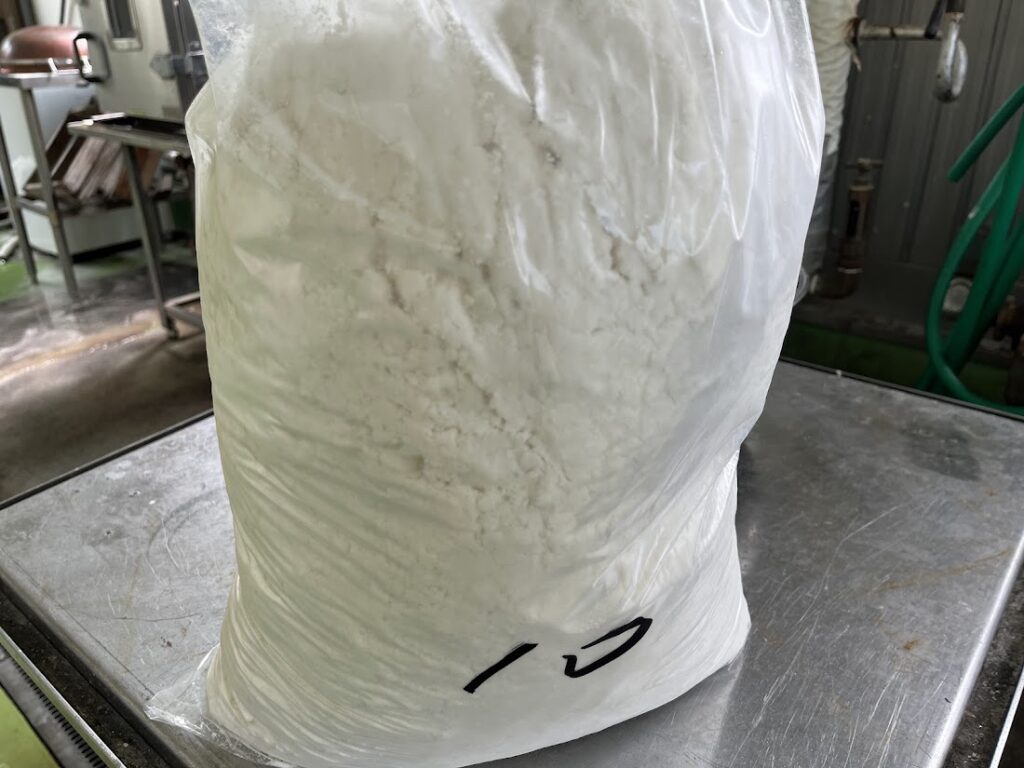

私はいつも白生餡はあんこ屋さんで用意していただいてます。

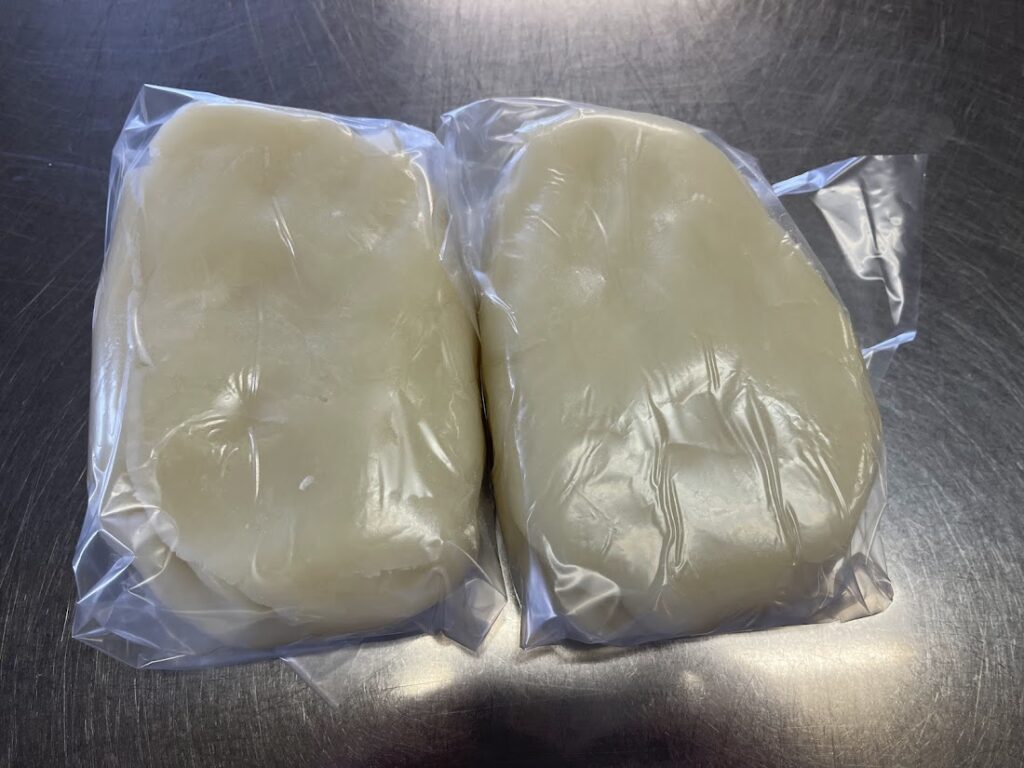

白生餡はこのように袋に入った状態で運ばれてきます。

生餡の状態だとあしが早い(腐りやすい)ので、冷蔵で保存し、いただいたその日のうちに砂糖を加えたあんこにしていまいます。

砂糖を加えることによって生餡の状態よりも腐りにくくなります。

それでは白並餡を炊いていきましょう。

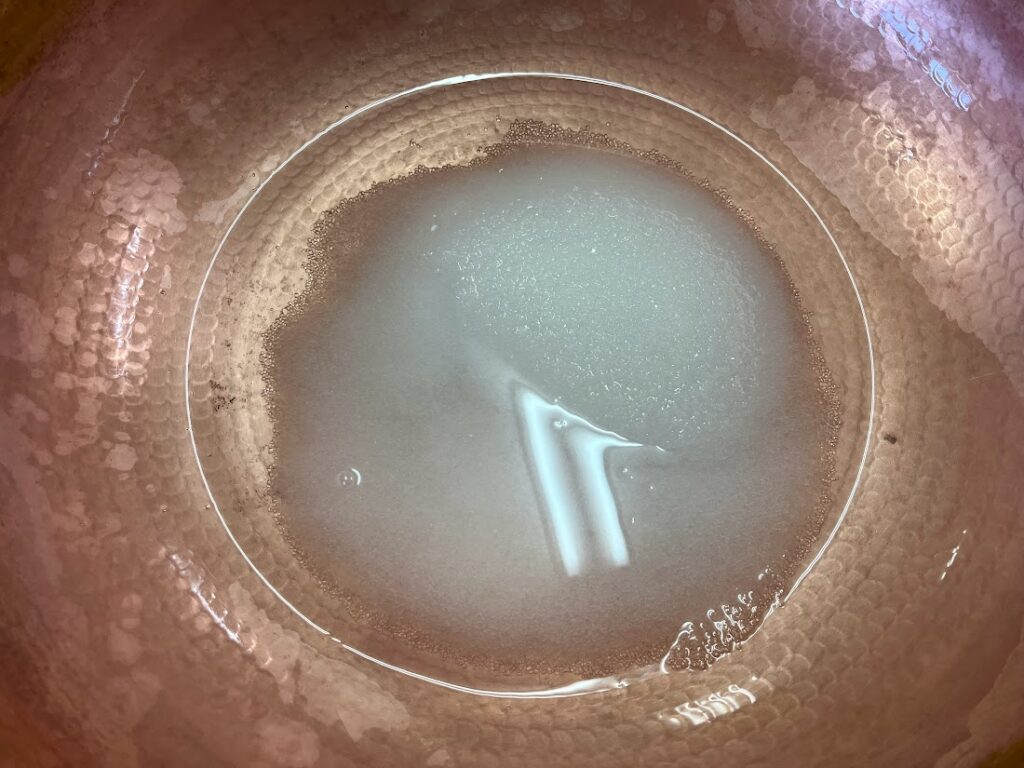

まずは銅製のサワリに配合量の砂糖と水を加えます。

砂糖は白双糖を使います。角が取れてない砂糖なので、あんこの甘さがまろやかになります。

白並餡の定義はいくつかありますが、基本は生餡の割合に対して6割の砂糖の量になります。

火をつけて砂糖を溶かしていきます。

火の火力は強くしてなるべく素早く短時間で炊いていきます。

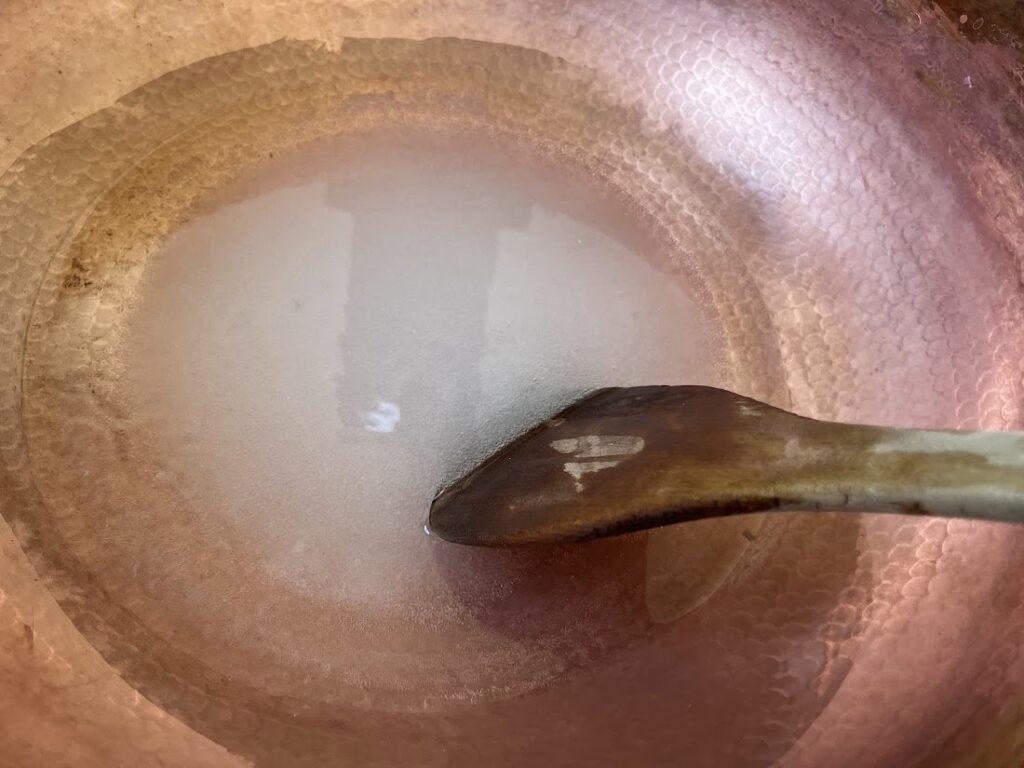

その分中身が焦げ付きやすくなるので、今は固形分の砂糖を焦がさなようにへらを使って底をかいていきます。

砂糖はしっかり溶かします。白さがなくなり透明になるまで火を入れます。

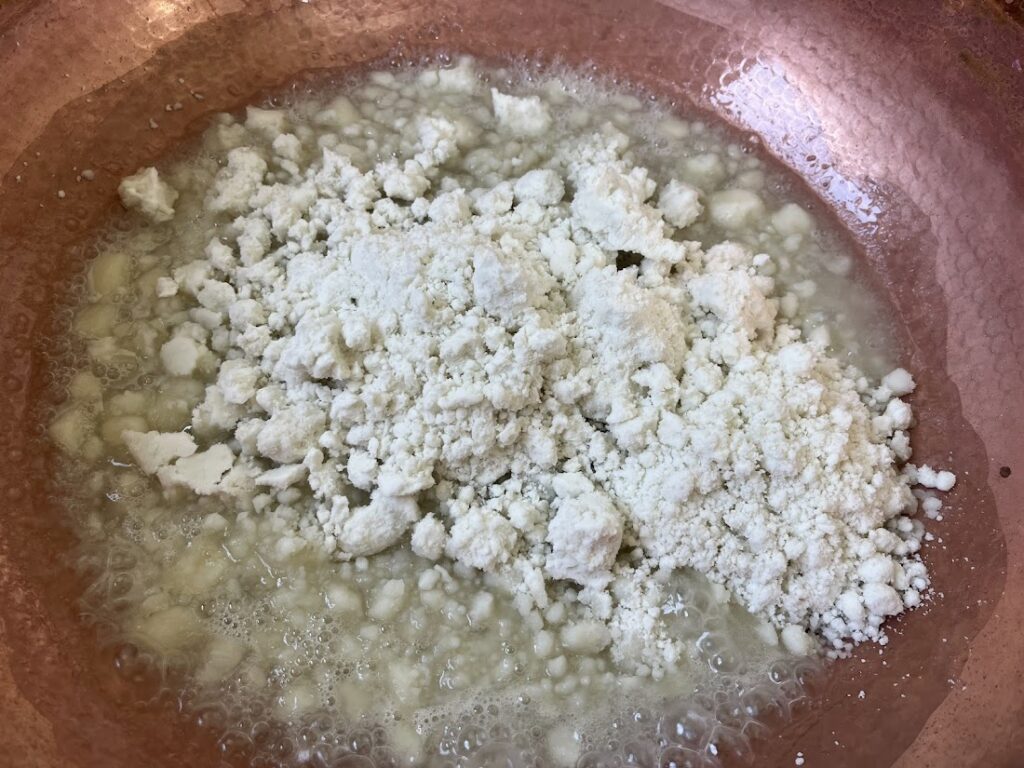

ここに白生餡を加えます。

なめらかな状態になるまで白並餡を水に溶かしていきます。

固まりにしておくと、飴のような状態になるので気を付けます。

ここからは白並餡の固さまでもっていきます。

固さですが、見た目や按配で取るときもありますが、糖度計でBrixという表記で測る方法もあります。

職人なので見た目按配で毎回同じものを取れるに越したことはないのですが、糖度計で糖度を測れば毎回同じようにあがってくるので、数字で出すと余計に正確に同じものを作り出すことができます。(その年毎の小豆や生餡の状態で多少Brixに影響がでます。)

固さ按配はこのように角が立つくらいにします。

並餡はみずみずしさもひとつの特徴ともいえるので、固くなりすぎないように注意します。

サワリの鍋肌についているあんこもしっかり取って、

取板にとっていきます。

なるべく早く熱を取るために小分けにして熱を冷ましていきます。

熱があると細菌の温床になるので、細菌が繁殖しやすい温度帯をなるべく早く抜けさせます。

熱が完全に抜けたら完成です。

乾燥しないようにビニールをして保存していきます。

今回は白生餡を使って白並餡を炊いてみました。

白生餡とは何かから始まり、白並餡の作り方までご紹介しました。

白並餡はこのあと様々なお菓子に中あんとして使うことができたり、ほかのあんこやお菓子の材料に転用できたりと、扱いやすいあんことなります。

水分割合が多く砂糖はそこまで多くないので甘さはそこまで強く感じませんが、その分あしが早い(腐りやすい)ので注意が必要です。