こんにちは、和菓子屋のあんまです。

今回は上生菓子『百合』をご紹介します。

上生菓子とは、日本の伝統的な和菓子の一種で、特に茶道や季節の行事で用いられる主菓子です。

上生菓子では季節の花や生き物、風景などから季節を感じられる言葉を具現化して表現したものまで色んな種類の材質(お菓子の種類)で表現します。

その種類一つにとっても様々な表現方法があり、職人の技術がお菓子として見られるのも特徴です。

今回の『百合』は練切(ねりきり)製です。

練切とは、あんこに餅や芋などのつなぎを加えて、のびやすく作業性のあるあんこで、繊細でデザイン性のあるお菓子が作れることが特徴です。

白餡に餅や芋を加えるとより白くあがり、着色をして様々な色を表現できることも特徴です。

『百合』

百合(ユリ)は、この時期に咲くイメージがありますよね。気品のある花のイメージです。

色は白のイメージが強いですが、ほかにも色がある中で今回はピンク色を選びました。

というのも、梅雨のこの時期は中々ピンク系統の花が少ないので、少し鮮やかさを出すために選んでみました。

そんな百合について詳しくみてみましょう。

〇百合の基本情報

和名:百合(ユリ)

学名:Lilium(属名)

英名:Lily 分類:ユリ科ユリ属

原産地:北半球(特にアジアが中心、日本にも多くの自生種あり)

〇百合の特徴

開花時期:種類により異なるが、一般的には5月〜8月

花の色:白、ピンク、黄色、オレンジ、赤、紫、斑点入りなど多彩

形状:大きくて六弁の花(実際は6枚の花被片)、ラッパ型・星形・反り返るものなど

香り:強く芳香性のある品種が多い(特にオリエンタル系)

花としてパッと見たときにラッパや反り返った形で「百合だな」と判断することが多い気がします。

様々な色の百合をみてみたいです。

○百合の種類

ヤマユリ:本州に自生。日本最大級の花を咲かせ、強い香り。

ササユリ:淡いピンク色で、繊細で可憐。西日本に多い。

カノコユリ:鹿の子模様の赤い斑点が特徴。九州・四国など。

オニユリ:朱色で斑点模様、ムカゴ(球芽)で増える。

○日本文化と百合

古典文学や和歌にも登場(『万葉集』にも記載あり)

平安時代から観賞用として栽培されてきた

武家や神社の家紋にもユリが使われることがある

そのほか百合の花言葉には「純粋」「無垢」「高貴」といったものがあり、昔から日本の文化に気品高い花として使われていたのではないかと思います。

こちらが百合の花の写真です。

このラッパのような花の形、花びらの筋、特徴的なしべ。

このあたりを意識して百合の上生菓子を作っていきます。

では、さっそく作っていきます。

今回の『百合』はピンク色に白でぼかして表現していきたいと思います。

まずは練切をピンク色に着色します。

白でぼかすので少し色は濃いめにしました。

中あんは黄味餡です。

卵を使用していますので、アレルギーのある方は注意しましょう。

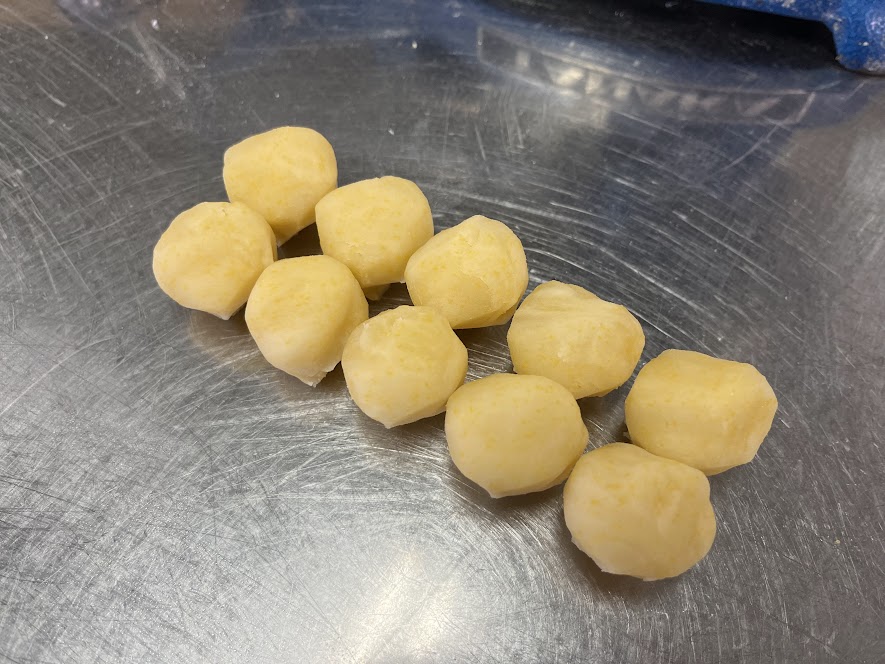

練切もピンク、白ともに種を切っていきましょう。

ピンクの練切と白の練切を合わせて貼り合わせます。

境目を白からピンクの練切へとぼかしていきます。

中あんの黄味あんを包餡(あんこを包むこと)していきます。

きれいにぼけました。

次に表面を”平板”で平らにしていきます。

平板に打ち付けた百合の練切は表面を触らないように気を付けながらまわりをもみあげていきます。

平らになったのでここからは百合の形を作っていきます。

まずは今回の百合ですが、すべての花びらを表すのではなく2弁のみにします。

そのうち1弁を大きく、もう1弁は花びらが重なっている(大きいものの後ろにある)ようにみせていきます。

先に百合の中心を作ります。

今回は絞り布巾で絞ることによって花びらが中央から生えているようにみせていきます。(花の中心で、しべが生えている部分を作ります。)

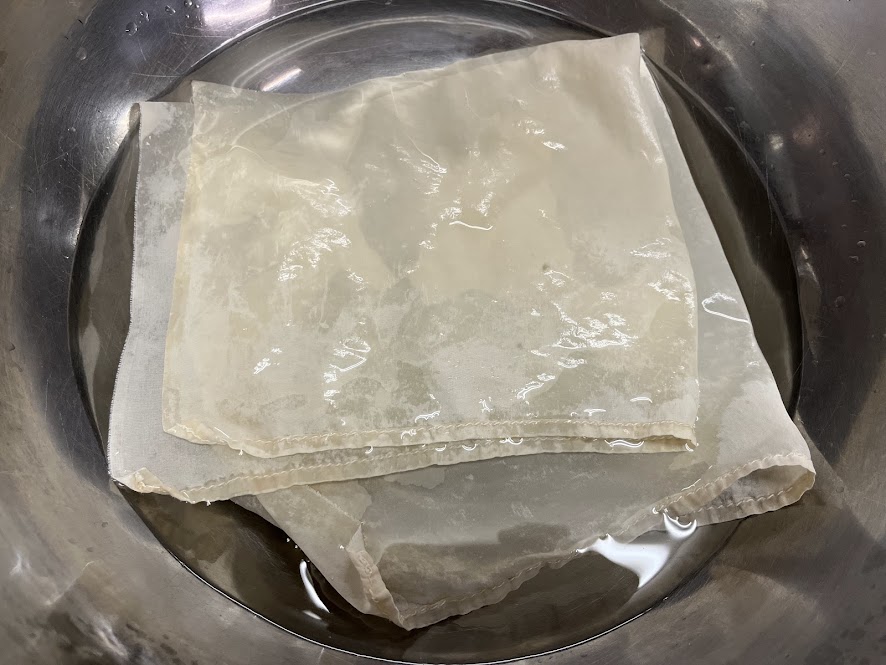

絞り布巾を濡らして、

かたく絞ってから、練切をこのように包みます。

親指と人差し指を使って、ピンク色の部分を一思いにぎゅっとつまみます。

この時につまみが甘かったり、勢いが足りないと思ったような絞りができないので、感覚をつかみながら思い切り絞っていきます。

布巾から外すとこんな感じ。

絞り上がりは形がいびつなこともあるので少し成形しましょう。

それでははなびらを作っていきます。

大小2弁の花びらを作りたいので、三角ヘラでグッと線を中心に向かっていれていきます。

百合の花びらのとがった先端を作るために両方の指を使って形を作ります。

段々と形がみえてきましたね。

次は百合の花びらの中央の筋を作ります。

こちらも三角ヘラで百合の先端から中央に向かってスッと線を入れていきます。

先端はヘラ入れの後に間があきますので、指でつまんでもう一度とがらせます。

これで花びらの形は完成です。

最後にしべを作ります。

百合のしべは長く伸びたもので、しべの先端も特徴的なものになっています。

ですので、長く伸びたしべはこちらの細い針を使って引いていきます。

こちらもスーッと引いていきます。

一思いにひかないとぶれていきますので良い力加減が大切です。

特徴的なしべの先端は黒ごまを使って表現します。

完成です。

今回は練切で『百合』を作りました。

ピンク色で表現した百合でしたが、ピンクの色を濃い目にしても白のぼかしが入ることによってこれくらいの面積や濃度になります。

淡くきれいに仕上がりましたが、ほかにも白百合や黄色の百合など様々な色合いがあるので、また来年作るときには違う形で作ってみたいです。

ぜひお抹茶や煎茶と一緒に季節を感じながら、ホッと一息。どうぞ召し上がってください。

そんな私の作るお菓子が食べられるお店は富山県南砺市にある朝山精華堂というお店になります。

朝山精華堂オンラインショップはこちらから。

Instgramもやっています。こちらもどうぞよろしくお願いします。